武蔵野大学国際総合研究所グローバル・サウス研究会(MIGA-GSRC)

2024 年 11月

武蔵野大学(MIGA-GSRC)『「No One Left Behind」のための多様性経路政策提言』

- 1. 総論

- 2. 研究会開催の概要

- 3. 報告書の背景

- 4. 報告書の概要

- 5. 今後の活動の展開と主要なスケジュール

- <報告書各章の要約と本文>

- 第1章 MIGA 政策パッケージ

- 第2章 地球環境問題

- 第3章 発展戦略

- 第4章 社会セクター

- プロフィール

1. 総論

武蔵野大学国際総合研究所では、2024 年 5 月より「グローバルサウス研究会」を実施。ワシントンコンセンサスに変わるグローバルサウス諸国が主体となる世界の新たな開発戦略と、グローバルガバナンスの今後の展望について議論。グローバルサウスの視点から新たな貿易・投資、産業政策、エネルギー、環境、農業、健康に関する議論の成果を取りまとめた報告書を作成し、ブラジル・リオデジャネイロで開催される T20(シンクタンク 20)サミット、並びに G20 首脳会議のサイドイベントにおいて公表、政策提言を実施。

2. 研究会開催の概要

開発経済学、開発戦略の観点から、各主要論点について一流の業績、専門性を持つ専門家を研究会委員として招聘し、産官学の関連する主要な機関・企業より、毎回オンラインと対面双方で 50 名以上の参加者を得て、活発に討論を行なっている。

参加機関の実績として、省庁(内閣官房、外務省、厚労省、農水省、経産省、環境省)の課長及び補佐級、政府系機関(JICA、JETRO、JOGMEC 等)、企業(経団連及び自動車、商社、エネルギー、陸運系の企業等)よりの参加者を得ている。(注:経産省からは、アジア大洋州課、アフリカ室、中南米室、資金協力室などの参加あり)

3. 報告書の背景

今次のグローバルサウス諸国の台頭は、東西冷戦終結以来の国際社会の構造変革をもたらすものと認識されている。1989 年に発表されたワシントン・コンセンサスは冷戦終結という第二次世界大戦以来の国際レジームの変革期において、主に東欧などの旧ソ連諸国が新たに「西側」に参入するという構造変化を前にして、その後の世界の開発潮流を貫徹する原則として作成されたものであった。

その後、グローバル金融危機(GFC:日本ではリーマンショックとも)等をへて、G20 首脳会議が創設されるなど、伝統的な G7だけでは世界経済の運営はできないと認識されてきたものの、ワシントン・コンセンサスと、それをベースとする欧米主導の世界経済は、依然として巨大な影響力を保持している。

20 世紀中は、先進国からの開発援助を受ける存在と見なされていたアジア/アフリカ諸国の幾つかは、21 世紀に入ると、「グローバルサウス」として台頭し、国際社会で大きな発言力を得るようになってきている。その台頭と符丁し、BRICS 拡大のように、グローバルサウスの発言力を支える国際レジームの構築も進みつつある。

このような背景から、グローバルサウス台頭の国際政治経済に与える影響を正確に評価し、グローバルサウス台頭後の国際社会発展の基本的な方向性を示すものとしてとりまとめられたのが、武蔵野大学(MIGA-GSRC)『「No One Left Behind」のための多様性経路政策提言』(以下、MIGA-PP)である。すなわちこれは、経済分野だけに限定して小規模な改善を求める提言書ではなく、地球社会に生きる全ての人々に今後の国際社会の運営方法の基本的な方向性を指し示すことを目的としている。

4. 報告書の概要

開発発展のための思想としての「マニフェスト」に求められる要諦は、「理解の平易さ」を示すことにある。冷戦終結後のワシントンコンセンサスは、民主主義の発展が市場経済化と相まって、規制改革などを促進し、経済発展へと導くという趣旨のものであり、欧米諸国のたどった近代化のプロセスと付合するため容易に受けとめられた。

他方で、今後のグローバルサウス諸国の発展について、欧米先進国が辿った経路(伝統的先進国経路)をそのままなぞるのではなく、自らの能力と創造性を発揮することにより、自らの持続可能な発展を実現する可能性があるのではないか、ということが本研究会の基本的な問題意識である。

特に 20 世紀中までは、欧米先進国による開発援助と支援によって近代化(経済発展)が達成されるという発想法が支配的であった。すなわち、開発戦略は外生的(exogenous)に与えられるもの(先進国からの援助と指導で達成可能なもの)と考えられていた。それゆえに、20 世紀中に造られた主要な国際レジーム(国際連合など)は、上記の視座に立ち、先進国から発展途上国へ様々な形の開発援助を展開することを奨励した。

こうした発想は、21 世紀に入ると、国際社会の新しい展開によって徐々に修正が迫られてきている。第一には中国の急速な経済発展である。リーマンショックなど、欧米先進国の経済発展が鈍化する中、BRICS と呼ばれる新興国の発展は、民主化、市場経済化とは異なる体制を含みながら急速な発展を見せている。(※これらの現象を理解するために欧米を中心に、権威主義国と民主主義国の比較政治経済学が盛んになっているほどである。)

中国や一部の BRICS 諸国のみならず、多くの発展途上国が独自の急速な経済発展を見せているのが、今日のグローバルサウス議論の要諦である。グローバルサウス諸国は、自国の発展の進め方について、先進国の事例を参考にしつつも、自らの創意工夫により、いわば内生的(endogenous)に開発戦略を取りうることができるようになっているのである。

その一つのあり方に、リープフロッグ型の経済発展も位置付けられる。製造業(重化学工業)の発展を下敷きにデジタル化を経験した先進国と異なり、通信機器の急速な普及発展を利用し、一気にデジタル•サービス産業が発展する事例がアジア/アフリカ諸国で散見されている。

このように、グローバル・サウス諸国の発展のあり方について、先進国の辿った事例とは異なり、「多様な経路」が存在することを前提に議論の定式化を試みる。最終的な近代化(経済発展)の目標は共通にするものの(それを「グローバルな共通目標(Global Common Targets)」と呼ぶ)、そこに至る方法論の多様化を正面から捉え直すものである。この考え方は、気候変動対策における「共通であるが差異のある責任(Common But Different Responsibilities: CBDR)」や、エネルギー政策における、「多様な脱炭素への経路(Various Pathways)」とも親和的である。(※エネルギー政策や次世代自動車普及のあり方が多様である以上、それを下敷きにした経済発展戦略ももちろん各国の国情をベースにして多様であるということは、容易に理解できることである。)

以下の各論で示すように、産業政策、デジタル、エネルギー・環境、金融、農業、保健衛生の各分野において、以下のフォーマットにより、ありうべき「多様性経路」について、合計9つの政策提言を実施。

- 地球社会で先進国及びグローバル・サウス側双方の参加によって合意された世界共通目標を、「グローバル・コモン・ターゲット」として設定。

- 「グローバル・コモン・ターゲット」を実現するために、従来先進国によって実施され、かつ今日も先進国からグローバル・サウス側にその採用を強く奨励されている方法論を、「伝統的先進国経路」として整理。

- これに対して、グローバル・サウス側が自らの創意工夫によって独自に推進することが可能を考えられる方法論を、「グローバル・サウス多様性経路」として政策提言。

- 更に、この「グローバル・サウス多様性経路」を実現するために必要な政策的対応方法について整理。

5. 今後の活動の展開と主要なスケジュール

2024 年 11 月13日 ブラジル・リオデジャネイロにて T 20 サミット、G20 首脳会議のサイドイベントへのInonovation Strategies for Disaster Resilience:FortifyingGlobal South EconomiesThrough Dynamic Governnance Solutions出席。同報告書の発表と提出。(※同会議出席はブラジル議長国からの招待であり、日本政府の支援によるものではない。)。さらに14日にブラジル議長が今年創設したG20Social サミットに招聘され、同テーマで2時間の枠で討議。本件は、日本主催ではなく、ブラジル主催で、それに招待される形となっていることに注意が必要。

2024年のG20終了後、2025年のG20,TICADに向けてグローバルサウス研究会を開催し、更なる具体的政策提言を作成する。

・ 2025 年 1 月 T20 南アフリカの政策提言論集への寄稿。

・ 2025 年 8 月 TICAD 開催

・ 2025 年 11 月 G20 南アフリカ首脳会議。

<報告書各章の要約と本文>

第1章 MIGA 政策パッケージ

グローバルサウス発展の経路多様性パラダイム

・今日の国際社会の基本的な構造の激変は、グローバルサウス諸国の台頭として整理される。グローバルサウス諸国の台頭の諸現象は、近代化の発展経路に関する多様性を前提にしなくてはならない。

・近代化の発展経路に関する多様性を認めることは、アジア/アフリカ諸国の内生的近代化(経済発展)の可能性があることを示唆する。

本文

西村 英俊 武蔵野大学特任教授 武蔵野国際総合研究所(MIGA)所長/ 東アジアアセアン経済研究センター最高顧問

前田 充浩 武蔵野大学客員教授

1.問題の所在(経路多様性の考え方)

今日の国際社会における各種議論の動向を特徴づける注目すべき現象に、グローバルサウス(Global South: GS:なおここでは発展途上国の概念をグローバルサウスと呼ぶ。)諸国の台頭がある 。20世紀末から急激な経済成長に成功したGS諸国は、その経済的存在感を背景に、政治的にも国際社会において強い発言力を行使し始めている。少数の限られた先進国によって構築された20世紀までの国際レジームは終焉を迎えている。国際社会が21世紀第2四半世紀以降における有効なグローバル・ガバナンスを発揮する新たな国際レジームを構築するためには、GS諸国の主張する国際社会に対する見方の深い理解を通じて、GS諸国の台頭の歴史的な意義を正確に理解する必要がある。

思い起こせば、近代の国際社会においては、その数十年間に一度、その態様が大きく変わる際には、爾後の国際社会の基本的な構造を示すマニフェストが発表され、そのマニフェストに則って爾後の国際社会の構築が進められることが常である。1989年には、それまで40年間維持された東西冷戦という構造が崩壊することが理解され、新規に「西側の」発展途上国に参入することになる移行経済圏諸国の発展戦略を中心に爾後の国際社会の構造を示したワシントン・コンセンサスが発表された。これは、市場経済メカニズムを思想上の柱とする西側が東西冷戦に勝利したことから、全面的に市場メカニズムを礼賛する新自由主義が強く打ち出されたものと言える。

勿論、全面的な市場メカニズムの礼賛、新自由主義については、その有効性について根本的な疑義の余地をなしとはしない。それを今日もなお堅持しようとすれば、多くの深刻な問題を生みかねない。しかしながらワシントン・コンセンサスについては、東西冷戦が終結し、大量の旧計画経済圏諸国が移行経済圏諸国として発展途上国のカテゴリーに参入するという歴史的な大変化を目前に控えた状況において、爾後、当面の国際社会の構造を示すという効果を発揮したことは正当に評価すべきであると考える。それが長期的には深刻な問題の原因になったとしても、そもそもワシントン・コンセンサスは、超長期間に及ぶ万能の処方箋としてまとめられたものではなく、それらの問題の多くは射程外のものなのである。

今日進んでいるグローバルサウス諸国の全面的な台頭という動きは、1980年代末の東西冷戦の終結と比しても決して見劣りのしない、近代文明史上の大きな動きであると捉えることが出来る。このため、ワシントン・コンセンサスの例を踏まえるならば、今日の国際社会には、グローバルサウス諸国の全面的な台頭により見込まれる今後の国際社会の激変の方向性を適切に見通し、爾後の国際社会の基本的な構造を示すマニフェストの策定が求められるものであると言える。

武蔵野大学国際総合研究所(MIGA)は、このような問題意識の下、2024年度にグローバルサウス研究会(MIGA―Global South Research Caucus) を発足させ、日本のみならず世界の叡智を結集してこの課題に取り組んだ。ここに、研究会の参加者によって共有された結論を記す。

(1)新たな国際社会の発展思想の構築を目指すグローバルサウス

GS諸国の国際社会に対するスタンスについて、増大した国力相応の権益を先進国に認めさせたいという即物的な利益追求を超えて、これまでの国際レジームを規定してきた先進国の発展思想の正当性に疑義を呈し、GS自らの意見も反映した発展思想に基づく新たな国際レジームをGS諸国は連帯して追求しているのではないか、と私達は考えている。

第2次世界大戦後における主要な国際レジームの構築において主導的な役割を果たした国家は少数の先進国に限られ、GS諸国は国連システムを通じて主として南北問題のコンテクストで対応する以外に独自のチャネルを持たなかった。例えば、国際金融に関する代表的な国際レジームであるブレトン・ウッズ体制は、会議(連合国通貨金融会議(1944年7月))そのものには今日のGSを含む多くの諸国が出席したものの、会議を実質的にリードしたのは米国であった。即ち、GS諸国が国力を増大させ始めた20世紀終盤の時点では、既に主要な国際レジームは他者によって構築され、運営されていた。

この旧来の国際レジームは、GSが近年増大させた国力に見合う待遇を保証しない。このため、国際社会において、GSは連帯して、現行の国際レジームの中でその改善を求め、自らの国力に相応する権益を要求している、という考え方は一定の説得力がある。この場合、GSの連帯の根拠は「増大した国力に見合う権益の獲得」であり、人類の歴史における思想上の新たな貢献にはいたらないことになる。現下、台頭するGSの連帯を「思想なき圧力団体」と揶揄する向きは、このような考え方を反映している。

しかしながら、今日のGS諸国の主張を具体的な国益の利権の問題だけと捉えることは適切ではなく、それを通底する、国際社会のガバナンス方法に関する新しい思想を追求していると考えるべきである。GS諸国は、経済的・政治的台頭を大きく進めると同時にepistemicな台頭も進めている。

特定の国際レジームは特定の思想に立脚して構築される。特定の思想の影響を受けず、普遍的に、いつ、どのような態様の国際社会においても中立的に有効であるような国際レジームは存在しない。第2次世界大戦後に、自由貿易を推進する多くの国際レジームが構築された。これらの国際レジームは、自由貿易の推進に高い価値を置く国々が主導することによって構築された。また1989年には、東西冷戦後の移行経済圏諸国を含む発展途上国の発展戦略の方向性を示したワシントン・コンセンサスが発表された。これは、当時世界を席巻した新自由主義という市場メカニズムに極めて高い信頼を置く特定の思想に基づいている。

これらの事実を踏まえると、今日のGS諸国の主張は、特定の国際レジームによって導き出される利権のあり方を問題にしているように見える中で、実はその深層では、それらの国際レジームが立脚している特定の思想そのものの今日における正当性を問うているのではないかとも考えられる。

(2)経路多様性のめざすグローバルコモンターゲット

GS諸国の発展思想を反映した新たな国際レジームの構築を考える際、特定の思想が国際レジームを構築するという20世紀的発想では、先進国の思想とGSの思想のどちらかを選ぶといった新たな対立を引き起こしてしまう。私達は、その20世紀的発想とは一線を画し、どの特定の思想がヘゲモニーを取るべきかということではなく、まずは、先進諸国、GS諸国の分断なく、国際社会を構成する全ての諸国によって共有されている、世界全体の目標(これを私達は、グローバル・コモン・ターゲットと呼ぶ。)のコンセンサスを形成した上で、それに到達するための経路に関する多様性を認め、各国に適した方途を世界の発展の観点から総合的に支援、協力し合うという考え方を確立することであると考えるに至った。この多系性の考え方を私達は、経路多様性(Path Diversity)と呼ぶ。

グローバル・コモン・ターゲットは新しい概念ではない。今日の地球社会において、先進諸国とGS諸国双方の全ての諸国によって共有されている共通の目標(グローバル・コモン・ターゲット)は既に存在する。典型的には、SDGsに記載された17の目標、地球温暖化対策における温室効果ガス削減、WTO設立等に象徴される自由貿易の推進等である。一部の短絡的な議論では、GS諸国は、先進諸国の強いイニシアティブによって定められた、これらの共通の目標自体に疑問を呈しているとの主張がある。しかしながら、グローバル・コモン・ターゲットは、先進諸国が先進諸国による地球全体の支配のために構築したものではなく、先進諸国及びGS諸国が集まって、議論を重ね、先進諸国及GS諸国を含めた地球社会全体の利益のために設定し、合意したものである。グローバル・コモン・ターゲットの設定においてはGS諸国も実質的に参加しており、またその達成は地球社会全体を被益するものであり、GS諸国の利益にもなるものである。

一方で、今日の国際社会におけるグローバル・コモン・ターゲットの実現方法については、GS諸国の視点から見ると、問題がないとは言えない。先進諸国は、特に経済発展の経路において、自らが歩んできた経路を最適のものと考え、その踏襲をGS諸国に強く求めようとする傾向を持つ。その説得の過程においては、莫大な技術援助、資金的援助を実施しており、そのような自らの過去の歴史の経路をそのままの形でGS諸国に踏襲させることについて、文明史的責任感を持ち、正義として実施していると見ることも出来る。しかしながら、それが多くの場合にGS諸国にとっては、自らの政策的判断の自由度を大きく制約する桎梏として捉えられているのではないか、と私達は考える。

先に述べた様に、GS諸国は、自らもその設定過程に能動的に参画し、国際社会全体の総意として設定されたグローバル・コモン・ターゲットならば、その遵守の重要性を十分に認める、あるいは否定しないと考えられる。ただし、その達成に至る経路については、先進諸国が歴史的に辿ってきた経路だけに拘泥するのではなく、GS諸国の自由な発想に基づく多様な経路を認めるべきではないか。今日のGS諸国の主張の淵源には、このような考え方があるのではないかと私達は考える。

この考え方をグローバルサウス研究会(MIGA-GSRC)のコンセンサスとしてまとめると、

A Comprehensive Global Common Target, through Path Diversity.

となる。

(3)近代化の経路に対する先入観を超えて

今日の地球社会においては、全ての社会システムは、近代化の推進という共通の目的に向かって営みを進めている。近代化の推進である。近代化をここでは、社会システムを運営が近代的な思想体系に基づいて運営されるようになり、結果として一人当たりGNIが増大すること、と捉えることとする。このように捉えられる近代化について問題となるのは、それがendogenousに行われるか、exogeneousに行われるか、ということである。実は、これに関する見解の違いが、現下のグローバルサウス諸国と先進諸国との間の思想上の対立を生んでいると見ることが出来る。

現下の国際レジームの大勢は、グローバル・コモン・ターゲットの達成に至る経路について、先進諸国が過去自ら辿った経路をGS諸国も辿ることが最適であるという考え方に合わせて、先進諸国はGS諸国がendogenousに近代化することは困難であり、先進諸国の援助と指導というexogenousな介入により初めて成り立つと考えている点を見逃してはならない。正統派経路とは、GS諸国の近代化は、あくまで先進諸国の指揮の下にexogenousにしか行われないという思想に基づく各種の政策であることになる。

これとは対照的に、経路多様性の考え方は、グローバルサウス諸国のendogenousな近代化の可能性を広範に認める考え方に立脚する。先進諸国の発展に不可欠な地球規模の均衡的発展のためにはグローバルサウスのendogenousな発展も不可欠であり、その発展を可能ならしめる対等のパートナーとして、従来先進国が援助と指導と考えてきたものを抜本的に考え直すことが必要である。endogenousに近代化を推進することが出来る、という点においては、今日の先進諸国、とりわけ近代文明の出自の地である西ヨーロッパ諸国と本質においては変わることがないと考え、先進諸国が歴史的に辿って来た経路は、それら諸国がendogenousな近代化を推進して来た結果を示している貴重な体験ではあるが、決してそれが人類にとって唯一の経路であることを示すわけではないことを認識する必要がある。GS諸国がendogenousに近代化を推進するとすれば、他者からの援助、指導に基づいてexogenousに行うものではないため、その経路は当然ながら、独自のものを含むこととなり、時間的に先行する先進諸国が歴史的に辿って来た経路とは異なる経路になることは当然である。

議論を整理すると、今日の私達が考えなければならない問題の本質は、近代文明の進化という長期的視点に立った場合、21世紀の4半世紀を過ぎた今日、私達はどのような局面に立っているのか、という問題であることになる。近代文明の出自が西ヨーロッパであることは明らかであり、長きにわたってGS諸国のendogenousな近代化の推進能力については否定的な見解が強かった。そして先進諸国はGS諸国を近代化させるためには自らの援助と指導が不可欠であるという強い使命感を持って、自らが歴史的に辿って来た経路をそのままの形でGS諸国に踏襲させることを強く求めてきたことも事実である。それには、各時代において、それを正当化するそれなりの理由も存在していた。今日ではそのような状況は変化し、GS諸国のendogenousな近代化が正当化される状況になってきていると考えられる。

2.現行の開発援助の国際レジームとグローバルサウス諸国のexogenous近代化

20世紀中に構築されたGSの近代化のあり方に重要な影響を与える国際レジーム(ここでは「国際開発レジーム」と呼ぶ。)に通底する思想は、GSの近代化に関するexogenousな考え方である。

この視点で、現在も運営されている国際開発レジームを眺めると、それらは確かに先進国と発展途上国、援助国と被援助国という区別が厳然と存在する。発展途上国を、一人当たりGNIという単一の指標によって4つの類型に分類するOECDのDACリスト(DAC List of ODA Recipients) は、そのような区分に基づく発展途上国の類型化であると捉えることもできる。

また、1989年に国際経済研究所 の研究員で国際経済学者の ジョン・ウィリアムソン が発表したワシントン・コンセンサスは、発展途上国が、先進国からの投資を呼び込み、自律的な経済成長が出来るようになる条件(最大公約数)として、財政赤字の是正、補助金カットなど政府支出の削減、税制改革、金利の自由化、競争力ある為替レート、貿易の自由化、直接投資の受け入れ促進、公営企業の民営化、規制緩和及び所有権法の確立の10項目を挙げているところ、これは端的に、先進国側からグローバルサウス諸国に対して提示された「先進国の考える」GSの発展経路をしめしているものである。

現行のSDGsの前身であるMDGs(Millenium Development Goals)も、このような峻別の考え方に立脚したものであると見ることが出来る。ここでは、近代化を開始できていない発展途上国の典型であるサブ・サハラ・アフリカ地域に対する重点的な援助を強調し、援助のモダリティは、社会セクター、贈与が中心とされた。

3.国際社会の態様の変化

20世紀中は、上記のような先進国と発展途上国とを厳然と峻別する構造に立脚する国際レジームは、多くの問題を含みながらも、多くの場面において高い有効性を示していたことは事実である。しかし、私達は、特に以下のような変化が国際開発レジームの有効性に重要な影響を与えており、その結果、今日ではかつては有効に機能していた峻別の構造が無意味化しつつあるのではないかと考える。

(1)国際開発金融環境の変化

今日の国際社会は、20世紀と共通する大きな課題に直面していることは変わらない。それは、新規に近代化を推進する広大な発展途上国の地において膨大なインフラストラクチャーを建設しなければならないことである。成長会計のソロー=スワン・モデルを持ち出すまでもなく、発展途上国の経済成長をもたらす最大の要因の1つはインフラストラクチャー建設である。インフラストラクチャー建設なくして経済成長はあり得ない。

インフラストラクチャー建設における最大の問題は、ファイナンスである。

インフラストラクチャーとは、定義上、市場の失敗を発生する案件であるため、市場で民間企業に委ねていては進むことはなく、必ず政府による「公的支持」ファイナンスが必要となる。国家建設に取り組む政府の中には、第2次世界大戦後の日本の財政投融資制度のように、自国内において独自にインフラストラクチャー建設のための「公的支持」ファイナンス制度を構築する例もあるものの、それは少数派である。発展途上国の圧倒的大多数は、自国政府内では十分な量のファイナンスを手当てすることが出来ず、外国及び国際機関に支援を要請することとなる。その要請に応えて、先進国及び国際機関が発展途上国にインフラストラクチャー建設のための「公的支持」ファイナンスを供与する仕組みが国際開発金融である。

20世紀の国際社会と21世紀の国際社会とを比較すると、先に見た、近代化の態様の変化と軌を一にして、この国際開発金融環境が大きく変化していると考えられる。このため、今後、GSを含めた世界全体の順調な近代化を推進するという目的を遂行するためには、この、大きく変化した国際開発金融環境を前提にして適切なインフラストラクチャー建設のファイナンスを発展途上国に供与していくことが必要になる。

20世紀においては、先進国及び国際機関から発展途上国に対して供与されるインフラストラクチャー建設のファイナンスについては、極めて洗練された制度が構築された。問題は、20世紀型の制度が、国際開発金融環境が大きく変化した21世紀においても有効に機能するかどうかである。その有効性に問題が生じているとすれば、私たちは新しいファイナンスの仕組みを構築していかなければならない。

私達は、21世紀における国際開発金融環境の変化は3つの収斂としてまとめることができる。

第1は、OECDのDACリストが機能していたことから明らかなように、20世紀中は明確であったドナーと受取国の峻別、即ち先進国と発展途上国の峻別が意義を失いつつある現状である。

21世紀においては、中国のみならずBRICS諸国、一部のG20諸国のように、発展途上国としてドナーからのODA資金を受け入れると同時に、自らもドナーとして多くの発展途上国に対して多額の開発援助資金を供与する国々が誕生しており、最早世界の国々をドナー(≒先進国)及び受取国(≒発展途上国)に2分類することは現実的ではなくなりつつある。世界における国際開発金融フローにおいて、発展途上国の身分を維持しつつも自ら巨大なドナーとなっている諸国の割合は、急速に上昇している。

OECD-CRS(共通報告基準)のデータによると、発展途上国への2国間公的融資(コミットメント・ベース)の2010年から2021年の累積額を見ると、中国は既にG7中最大の拠出国である日本を遥かに凌駕している。またインド及びサウジアラビアは、日本、フランス、ドイツ以外のG7諸国を凌駕している。先進国が開発援助資金を供与し、発展途上国が開発援助資金を受け取る、という図式は既に崩壊している。

私達は、この先進国と発展途上国の峻別の意義の喪失を、第1の収斂、と呼ぶ。

第2は、商業ファイナンスと譲許的(officially supported:公的支持)ファイナンスの峻別の意義の喪失である。

20世紀中は、インフラ建設において、政府の役割と民間の役割とがはっきりと峻別されていた。インフラは、定義上市場の失敗(市場均衡における供給量が社会的に望ましい(socially optimal)供給量を大幅に下回る。)を発生するプロジェクトであるため、必ずプロジェクトとしては赤字になる部門が発生する。政府の役割を、厳格にこの市場の失敗、赤字部門に限定し、その外の商業的(commercially viable)部門は民間企業に委ねる、というのが20世紀の基本的な発想であった。この場合、政府は赤字になるプロジェクトを推進することから、そのファイナンスには「公的支持」付きのファイナンスが用いられ、自国内でそれを調達できない場合には先進国の開発援助に頼ることとなった。その要請に応じて先進国から発展途上国へと供与されたのが国際開発金融、端的には開発ファイナンスである。

一方、21世紀においては、インフラ・プロジェクトでは、赤字部門とその外の部門とが厳格に峻別されることなく、混然一体として進められることが一般的になり、それに応じて、プロジェクト(non-sovereign)ファイナンス、証券化、LVC(Land Value Capture)等の新しい金融技術も広範に用いられるようになってきている。その結果、今日では、特定のプロジェクトを特定のモダリティのファイナンスに紐付けることは現実的ではなくなり、それぞれのプロジェクトにおいては、多くの異なるモダリティのファイナンスが混然一体として供与されているのである。

私達はこの、商業ファイナンスと譲許的(officially supported:公的支持)ファイナンスの峻別の意義の喪失を、第2の収斂、と呼ぶ。

第3は、ファイナンスの形態が、20世紀中には圧倒的にコーポレート・ファイナンス形式の融資が多数であったのに対して、21世紀には、証券化による直接金融も拡充し、また融資においてもコーポレートの保証を採らないプロジェクト・ファイナンスが進んで来ている。ファイナンスの実務におけるコーポレート・ファイナンス中心主義の時代が終焉し、直接金融、プロジェクト・ファイナンス、更にはブロックチェイン・ベースのSTO(Security Token Offering)等多様なファイナンス手法が可能となり、時と場合において最適なファイナンス手法が選択されるようになる時代を、私達は第3の収斂、と呼ぶ。

ファイナンス手法の選択肢が事実上コーポレート・ファイナンスしか存在しなかった時代においては、ファイナンスの実務家は、貸出先のコーポレートの信用だけを判断していれば事足りた。コーポレートの信用については、既に各種の格付機関が評価を行っているところであり、それを大きく参考にすることができた。更にコーポレートの信用力は担保によって裏打ちされるものであるため、ファイナンス実務家は、担保の徴収に血道を挙げることによって、健全な金融業を運営することが可能であった。即ち、ファイナンス実務家は、ファイナンス制度そのものについては低い知見しか持たなくとも金融業を実施することが可能であったのである。

(2)主導的な国家の形態

国際社会を構成する主導的な国家の形態は、20世紀においては国民国家が中心であったところ、20世紀後半以降の国際社会では、統合国家、共同体、FTAと呼ばれる、国民国家とは異なる形態の主体が重要な役割を果たすようになりつつある。これらは、従来の単独の国民国家以外の主体をも取り込んだ構造を持ち、かつ国際社会において重要なグローバル・ガバナンスの機能を果たすようになってきている主体であるためである。

第1の「統合」は、水平的な統合、即ち複数の国民国家がひとまとまりになることである。

その代表は、言うまでもなくEU(欧州連合)である。これは1950年のシューマン宣言に端を発し、1992年11月1日に発足したものである。

一方、EUの成功は確かに近代文明史においても特筆すべきものではあるとしても、EUの方法が唯一の統合国家構築の在り方というわけではない。EUとは多くの面で異なる方法を歩みながら、今日の国際社会に影響を行使するようになった統合国家の例がアジアの地にある。ASEANである。

1967年のバンコク宣言によって成立したASEANは、当初は冷戦時代の反共の政治的な連合としての成果が強かったが、南北問題的なアプローチを超克し、1992年以降は市場統合政策を積極的に推進し、幾多の経済危機を乗り越えるたびに成長を加速させ、2015年末にはAEC(ASEAN Economic Community)を開始して独自の市場統合的発展メカニズムを実現した。その過程で1994年にはARF(ASEAN地域フォーラム)を開始し、2005年にはEAS(東アジア首脳会議)を開始する等、ASEANセントラリティの思想の下、アジア太平洋地域の多くの問題を扱う重要なフォーラムを主催するようになっており、今日ではASEANは、国際社会におけるグローバル・ガバナンスの重要な主体の1つになっていると見ることが出来る。また経済社会共同体、政治安全保障共同体に加え、社会文化共同体の推進に見られるように文化のそれぞれの加盟国の多様性を成長、発展の柱に据えている。

同様の動きは、アフリカ地域においても見られるようになってきている。アフリカ地域では、アフリカ大陸全体を覆う地域機構としては、1963年に設立されたアフリカ統一機構(OAU)が発展する形で2002年に設立されたアフリカ連合(AU)がある。加盟国は55か国に上っている。

アフリカ大陸全体がアフリカ連合を基盤として単一の統合国家を構築するようになるためには克服しなければならない課題が多く、楽観的な見通しを持つことはできない。これに対して現下では、アフリカ連合の下部機関として8つの地域経済共同体(Regional Economic Communities:RECs)が設立されており、それらの中には、既に高い水準の統合を実現しており、EUに示される欧州型、ASEANに示される東南アジア型とも異なる、アフリカ独自の方式の統合国家の可能性を読み取ることが出来る。

例えばECOWAS:Economic Community of West African States(西アフリカ諸国経

済共同体)では、地域経済共同体の決定が加盟各国の国内法制に対して強い影響力を持つ制度が構築されている。またSADC:Southern African Development Community(南部アフリカ開発共同体)では、SADC内に設立された加盟各国の開発銀行の連携組織であるdfrc(Development Finance Resource Center)を拠点に開発銀行の地域的な連携が大きく進んでいる。

更に、地域機構とは異なるものの、21世紀において各地で精力的に取り組まれているFTA構築の動きも、WTOの下での画一的なガバナンスに対する多様な貿易投資などのガバナンスの実現のための方途であると考えられる。

世界最大の地域経済パートナー枠組みであるRCEP:Regional Comprehensive Economic Partnership )は、当初議論された内容はFTA関連の経済部門だけではあるものの、10年の歳月をかけた加盟国間の合意形成等のプロセスにおいて、結果として洗練された制度を構築することになったと見なすことができる。

南米においては、2004年の12か国の首脳による設立以降、資格停止国が続出しているとはいえ、南米諸国連合(UNASUR)がその代表である。これは正式には2007年に結成された「同一通貨、同一パスポート、一つの議会」を目指す南アメリカの政府間機構であり、ヨーロッパ(EU)型の政治統合を目指しているものである。

経済面では、1991年のアスンシオン条約と1994年のウロ・プレト議定書により設立されたメルコスール(Mercosur)が、南米における自由貿易圏の構築へ向けて、重要な進展を見せている。

また、歴史の古いものとしては、1948年に国際連合の経済社会理事会の地域経済委員会の1つとして設立された国際連合ラテンアメリカ・カリブ経済委員会(ECLAC: United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean)がある。この特徴は、加盟国が46か国と非常に多くなっていることである。

勿論、それらの全てがまとまりの程度を強めてEU、ASEAN並みのグローバル・ガバナンスの主体として国際社会に登場すると考えることは現実的ではない。しかしながら、その出現は21世紀におけるPath Diversityの取り組みの広がりを示している。

第2の「統合」は、垂直の統合、即ち国民国家においては民間人とされて政府の行うガバナンス機能には関与しなかった主体が、社会システムのガバナンス機構側に参画するようになることである。この仕組みにおいては、民間が、政府と協働して社会システムの任に当たることである。その契機は、グローバル・プラットフォーマーの登場である。

技術的には、グローバル・プラットフォーマーの技術は、従来では国家のみが担当していた社会システムのガバナンス機能を、圧倒的な低コストで果たすことが可能な状態になっている。一方、実際にそれらを社会システムのガバナンス機構側に組み込むかどうかについては複雑な政治的判断が必要であり、現時点ではその方向性は展望しづらい。

(3)主導産業の変遷

20世紀中と21世紀では、世界経済を支える主導産業の態様が大きく変わってきており、それは当然、国際社会の構造に重要な影響を与えることになる。

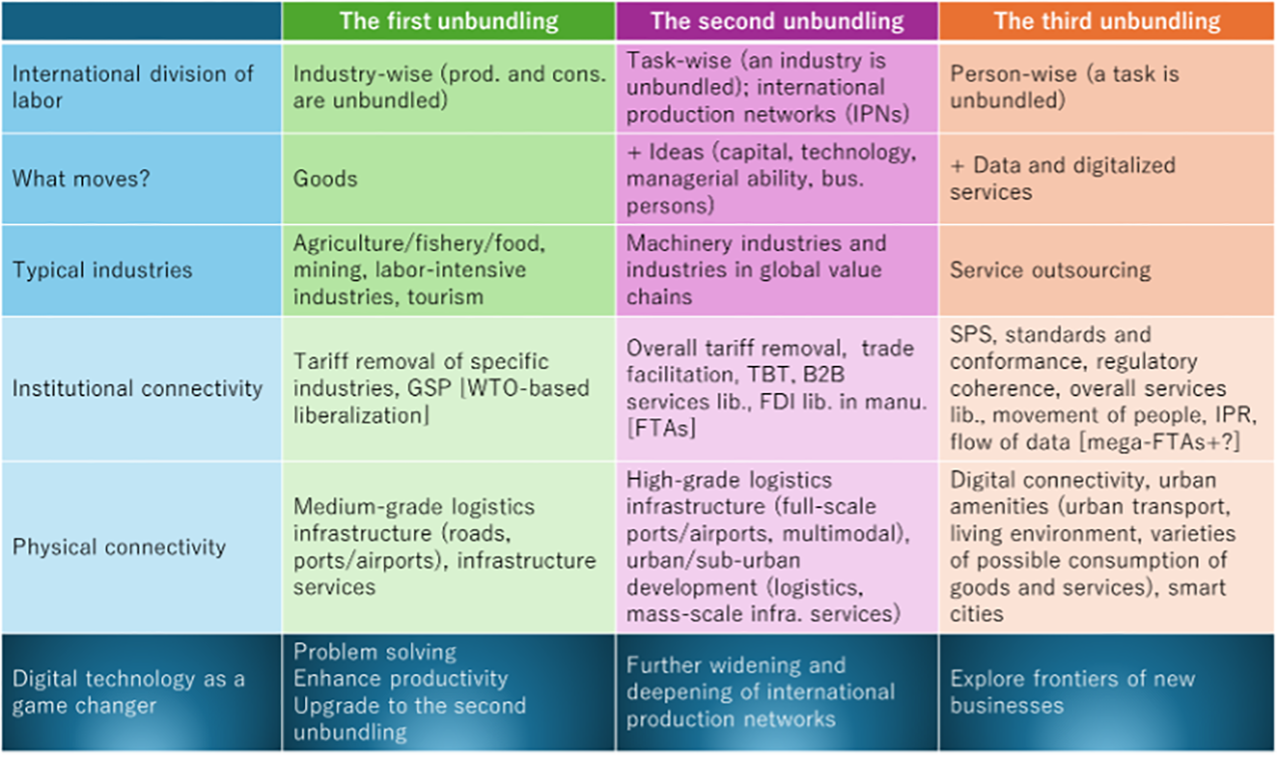

主導産業の変遷を国際経済上の分業体制の在り方の視点によって捉えると、以下の図表に示されるような3つの局面の遷移として捉えることが出来る。

[図表1]3つのアンバンドリング

(出典:ERIA2022、グローバルサウス研究会木村福成委員発表資料)

基本的な概念は、アンバンドリングというものであり、その概要は以下のようなものである。なお、ここで述べるアンバンドリングの考え方は、Richard Baldwin [2016] (Richard Baldwin”The Great Convergence”, Harvard University Press, 2016)に立脚して展開されたERIA[2022]( Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). (2022) The Comprehensive Asia Development Plan 3.0 (CADP 3.0): Towards an Integrated, Innovative, Inclusive, and Sustainable Economy. September. Jakarta: ERIA. Drafted by Fukunari Kimura and ERIA team)の研究に基づく。

第1の局面は、ファースト・アンバンドリングと呼ばれるものであり、これは生産と消費がアンバンドルされることによって成立する、産業毎の国際分業体制のことである。これは1820年代以降の動きであるとされる。

第2の局面は、セカンド・アンバンドリングと呼ばれるものであり、これは産業がアンバンドルされることによって成立する、タスク毎の国際分業体制のことであり、これによって国際生産ネットワーク(IPN:International Production Network)が成立する。これは1990年代以降の動きであるとされる。

第3の局面は、サード・アンバンドリングと呼ばれるものであり、これはタスクがアンバンドルされることによって成立する、個人毎の国際分業体制のことである。これは2015年代以降の動きであるとされる。

このような局面遷移により、主導産業の在り方は大きく変化する。

ファースト・アンバンドリングにおいて移動するものは物品であり、この局面で国際分業体制を発展させる主な産業は、農業/水産業/食品、鉱業、労働集約型産業、観光等である。この局面の国際分業体制を発展させるための制度面の対応(制度的連結性)は特定産業の関税撤廃、一般特恵関税制度(GSP)等、WTOベースの自由化であることになる。またこの局面の国際分業体制を発展させるための物理面の対応(物理的連結性)としては、中級物流インフラ(道路、港湾・空港)、インフラサービスが重要になる。

セカンド・アンバンドリングにおいて移動するものは、物品に加えてアイデア(資本、技術、マネジメント能力、ビジネスパーソン)であり、この局面で国際分業体制を発展させる主な産業は、機械工業とグローバルバリューチェーンの産業等である。この局面の国際分業体制を発展させるための制度面の対応(制度的連結性)は全般的な関税撤廃、貿易円滑化、技術的貿易障壁(TBT)、B2Bサービス自由化、製造業の海外直接投資自由化等、FTAベースの自由化であることになる。またこの局面の国際分業体制を発展させるための物理面の対応(物理的連結性)としては、高度なロジスティクスインフラ(本格的な港湾/空港、マルチモーダル)、都市/郊外開発(ロジスティクス、大規模インフラサービス)が重要になる。

サード・アンバンドリングにおいて移動するものは、物品及びアイデアに加えてデータであり、この局面で国際分業体制を発展させる主な産業は、サービス・アウトソーシング産業等である。この局面の国際分業体制を発展させるための制度面の対応(制度的連結性)は衛生植物検疫(SPS)、基準・適合性、規制の整合性、全般的なサービス自由化、人の移動、知的財産権、データ流通等、メガFTAベースの自由化であることになる。またこの局面の国際分業体制を発展させるための物理面の対応(物理的連結性)としては、デジタル接続、都市のアメニティ(都市交通、生活環境、さまざまな商品やサービスの消費の可能性)、スマートシティが重要になる。そして破壊的技術革新が進むにつれてサード・アンバンドリングの発展における膨大な半導体を駆使することによって求められる巨大な電気エネルギーの消費需要のレベルは、かつてのアンバンドリングが化石燃料から作り出されるエネルギーによって支えられていた状況とは比べ物にならないエネルギーを必要とする巨大なデータの流通が核心であり、そのために必要とされるエネルギー問題の克服を地球環境問題のコンテクストで現実的に取り組まなければならない状況になってきている。

4.経路多様性とMIGAコンセンサス

(1)endogenousな近代化の思想の到来

以上のような国際社会の態様の変化を踏まえると、確かに今日においてはGSにはexogenousな近代化を進めるのが最適で、endogenousな近代化の可能性は困難とするかつての思想の根拠は薄らいできており、先進国と発展途上国とを厳然と峻別し、DACの階梯を上がってゆくことが発展であるとする構造的理解の正当性も怪しくなってきている。

既に今日では、発展途上国を峻別することなく、宗教、文化、歴史的経緯等に一切関わりなく、全ての発展途上国が近代化、順調な経済成長を遂げることが出来る、とする考え方が登場して来ている。SDGs(Sustainable Development Goals)のスローガンである‘No One Left Behind’は、端的にこの考え方を示すものと見ることができる。

それでは、GS諸国のendogenousな近代化の時代は本当に到来しつつあるのだろうか。

それを考えるには、各国の一人当たりGDPの推移を見ることが有効である。

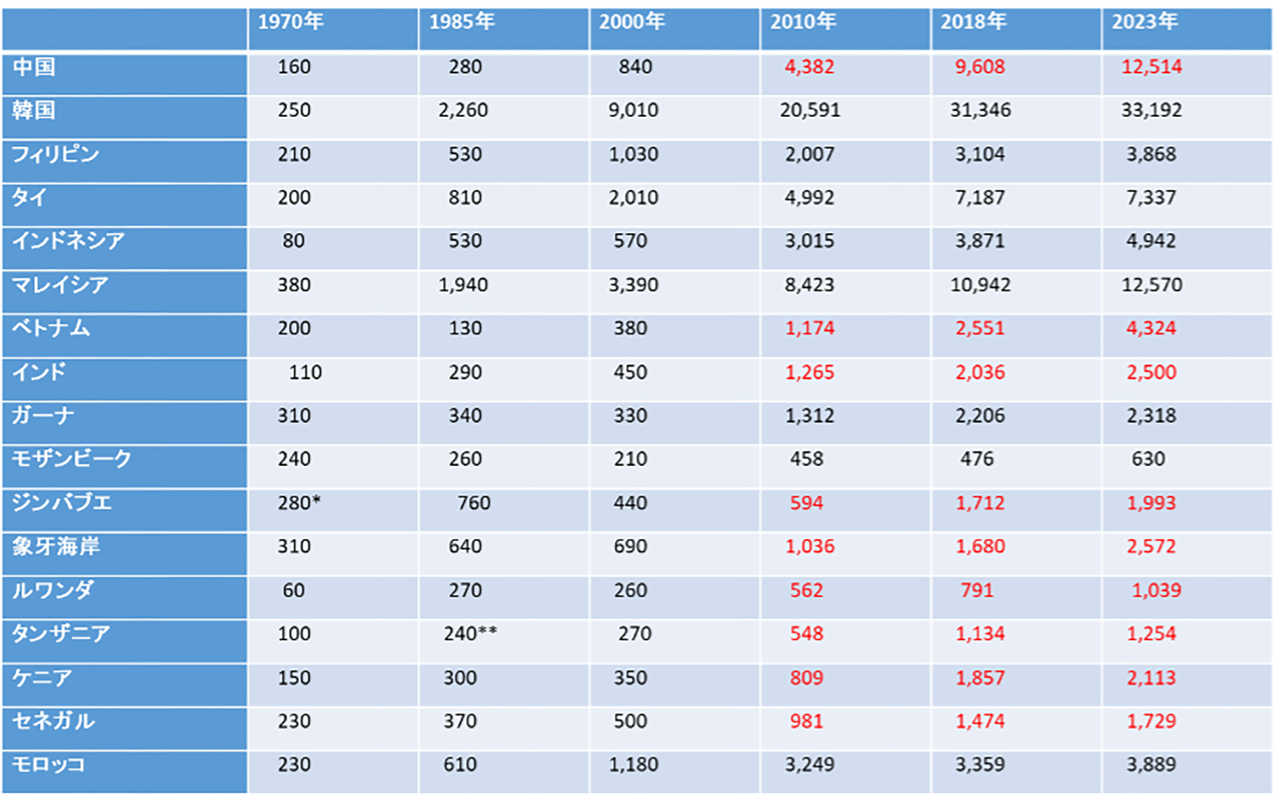

[図表2]アジア・アフリカ諸国の一人当たりGNIの推移

(出典:World Bank Atlas(2010年、2018年、2023年はWorld Economic Outlook)を基にMIGA作成。)。

これを見ると、20世紀中と21世紀においては明確な違いがあることが明らかである。20世紀中は、確かに東アジアの経済成長が顕著であったのに対して、アフリカでは停滞が続いた。それゆえに発展途上国の中でも東アジア諸国を「優等生」、アフリカ諸国を「非優等生」と見て両者を峻別されてきたといえる。

21世紀において顕著な動きは、アフリカ諸国の急激な経済成長である。20世紀中にはアフリカ諸国はワシントン・コンセンサスの順守には熱心ではなかったのに対して、21世紀に入るとそれを順守するようになったからであるとされている。

しかし「3.国際社会の態様の変化」で述べてきた国際社会の態様の変化を遂げつつある21世紀においては、国際社会は、endogenousな近代化の推進方法に関する叡智の獲得を先進国に委ね、他の地域は叡智においては、先進国の指導を実践するという体制を維持することが合理的であるとは考えられない。

勿論、近代文明の内容は深淵で複雑なものではある。人類が文明史を開始して以来、営々と築き上げてきた叡智の中で、近代文明だけが圧倒的に優れており、また量も圧倒的である、と考える根拠は乏しい。特に今日では、地球環境問題を始めとして、サード・アンバンダリングの時代の近代文明のシステミック・リスク、即ち近代文明の文明としての基本的な枠組みに起因すると考えられる問題が多発している。そのような中で、21世紀においても引き続き西ヨーロッパの人々が考え出した枠組みに則って構築された知恵を至上とする戦略の妥当性は、揺らいでいると考えられる。

21世紀の今日は、アジア/アフリカ地域では、それぞれ自らが独自に考え出した手法によって、十分に持続的な近代化による経済成長を遂げつつある。今日のアジア/アフリカ地域の成功には、勿論西ヨーロッパの人々が考え出した枠組みに則って構築された知恵が重要な効果を果たしたことを認めることはやぶさかではないものの、アジア/アフリカ地域において伝統的に育まれてきた叡智もまた相当の貢献をしていると見ることが正当であり、それは今後の世界の発展のために更に必要とされるものである。

20世紀中においては、発展途上国は自力では自国のインフラストラクチャー建設に必要な資金を調達することは不可能であり、どうしても先進国及び国際機関の支援に頼らざるを得なかった。21世紀においては、プロジェクトの組成方法次第で先進国及び国際機関の支援に頼る割合を大きく落とすことが可能になっている。そのような状況下、引き続き先進国が「20世紀的目線」で発展途上国に対して近代文明の先達として指導しようとするのであれば、発展途上国には、そのような先進国からのファイナンスを敬遠し、民間ファイナンス及びドナーとしての存在感を増している発展途上国等、他の資金ソースを検討するという選択肢が生まれている。

以上のように考えると、21世紀において先進国に求められる役割は、アジア/アフリカ地域で伝統的に脈々と受け継がれてきた様々な叡智を、近代文明のシステミック・リスクの克服のために最大限活用することが出来るようにするためのプラットフォームを構築し、そのプラットフォーム上で、「20世紀目線(the 20th century’s gaze)」で指導する存在としてではなくパートナーとして、21世紀の世界を救う叡智について真摯に議論を進めることであると考えられる。

近代文明が引き起こしている幾つかのシステミック・リスクは、最早西ヨーロッパの人々が考え出した枠組みに則って構築された知恵だけでは有効な解決が難しい可能性がある。このため、その解決のためにはアジア/アフリカ地域において、独自に伝統的に育まれた叡智をも活用して、言わば、叡智の地球総力戦を挑むことも検討しなければならない。

一方で問題が複雑なのは、伝統的な叡智を育んでいるアジア/アフリカ地域も、技術進歩とグローバリゼーションを「性(さが)」とする近代文明の中に在ることである。このため求められるのは、西ヨーロッパ発の近代文明の枠組みと、アジア/アフリカ地域の伝統的な叡智とを排他的なものとして捉えるのではなく、技術進歩とグローバリゼーションという近代文明を貫く大きな動きの中で、補完的に活用していく視座であると考えられる。

(2)MIGA政策パッケージ

以上のような今日の国際社会の態様に見られる変化を踏まえて、21世紀におけるグローバルサウス諸国の円滑な経済成長をもたらす指針として、われわれは、MIGAコンセンサスとして一連の政策パッケージを提示する。

MIGA政策パッケージを貫徹する思想は、グローバルサウス諸国のendogenousな近代化に基づくグローバル・コモン・ターゲット達成のための経路多様性である。

直近の国際社会においては、グローバルサウス諸国の包括的な指針を示すものとして提示された政策パッケージが幾つも存在する。その典型として、例えば1989年に、国際経済研究所の研究員で国際経済学者のジョン・ウィリアムソンが発表したワシントン・コンセンサスがある。これは、債務持続性を維持しつつ経済成長を続ける発展途上国の経済政策に共通する「最大公約数」として、財政赤字の是正、補助金カットなど政府支出の削減、税制改革、金利の自由化、競争力ある為替レート、貿易の自由化、直接投資の受け入れ促進、公営企業の民営化、規制緩和及び所有権法の確立の10項目を挙げたものである。

これら10項目を、それぞれ経済成長を促す経済政策として評価するならば、いずれも適切なものであると言える。一方で、仮にこのワシントン・コンセンサスを今日のグローバルサウス諸国全体の経済成長の包括的な指針として捉えると、根本的な問題が生じる。その理由は、ワシントン・コンセンサスは、21世紀半ばにおいて、殆ど全てのGSが一斉に近代化を推進することは想定していないためである。東西冷戦終結時の1989年の時点では、ワシントン・コンセンサスとして示された「宿題」を十分にこなすことのできるGSは極めて少数であると想定されていた。

ワシントン・コンセンサスで示された「宿題」をこなすGSの数が激増し、第3新近代と私達が呼ぶ、事実上地球上の全ての諸国が順調に経済成長を推進する時代になると、例えば地球環境問題、看過することのできない富の偏在、デジタル・ディバイドの出現等、電気エネルギーの先進国主導による巨大消費システムの構築など近代文明のシステミック・リスクとでも呼ぶべき地球規模の問題が発生するようになってきている。当然ながら、ワシントン・コンセンサスの中には、それら近代文明のシステミック・リスクに対する解法を見出すことはできない。

このような背景を踏まえ、近代文明のシステミック・リスクへの対応も十分に射程に入れた上で、今日のグローバルサウス諸国の要望に適切に応えるものとしての経済発展のreferenceとして政策パッケージを取りまとめたものが、MIGA政策パッケージである。ある意味で、ワシントン・コンセンサスを21世紀第1四半世紀終了時点におけるグローバルサウス諸国の視座によって整理し直したもの、ということになる。

ワシントン・コンセンサスには欠けていてMIGA政策パッケージには盛り込まれることになるグローバルサウス諸国の視点とは、グローバルサウス諸国のendogenousな近代化の能力と、それに基づくグローバル・コモン・ターゲット達成に至る経路多様性の考え方である。

MIGAコンセンサスがカバーする領域は、SDGsに準じている。

SDGsが掲げる17の大目標は、内容上、4分野にまとめることができる。第1の分野は社会セクター関連であり、これらの目標はMDGsでは中心的な目標とされた。具体的には、第1目標「poverty」、第2目標「food security」、第3目標「healthy lives」、第4目標「education」、第6目標「water and sanitation」である。第2の分野は経済セクター関連であり、具体的には、第7目標「energy」、第8目標「economic growth」、第9目標「industrialization」である。第3の分野は地球環境問題であり、具体的には、第11目標「cities」、第12目標「consumption and production」、第13目標「climate change」、 第14目標「oceans」、第15目標「biodiversity」である。第4の分野は社会的公正であり、具体的には、第10目標「inequality」、第16目標「justice」、第17目標「global partnership」である。

MIGA政策パッケージにおいても同様の領域をカバーすることとするものの、特に防災と社会強靭化を中核的なテーマとして設定し、両テーマに資する政策を、共通のフォーマットに基づいて提言する。

共通のフォーマットとは、以下のようなものである。

第1に、グローバルサウス諸国もその設定に参画し、今日国際社会全体が一致団結して達成を目指すべきものとして設定されているグローバル・コモン・ターゲットの内容である。

第2に、従来、先進諸国からグローバルサウス諸国に対して、その達成に至る途として提示されている、先進諸国が歴史的に辿って来た経路を前提とし、現下においてグローバルサウス諸国に対してその踏襲が強く推奨されている経路である。これをここでは、単系的経路(The Traditional Western Led Path)と呼ぶ。グローバルサウス諸国が自らこの単系的経路を踏襲することが適切であると判断した場合には、先進諸国とグローバルサウス諸国とは一致して、当該単系的経路に基づくグローバル・コモン・ターゲットの達成に取り組むこととなる。私達の用語を用いれば、単系的近代化モデル、ということになる。

第3に、グローバルサウス諸国のendogenousな近代化の可能性を広範に認めた場合に考えられる、グローバルサウス諸国独自のグローバル・コモン・ターゲット達成の経路である。これをここでは、多様性経路(the Diversified Global South Path)と呼ぶ。先進諸国が、グローバルサウス諸国がそのような独自の経路を進むことを抑圧することなく、それら独自の経路の価値を十分に認める場合、地球社会は多系的近代化モデルを歩むことになる。

第4に、グローバルサウス諸国がそのような多様性経路を歩むために必要な政策的対応の内容を整理する。

[特論1]国際通商秩序

・世界貿易レジームについて、現在台頭しつつある多くのグローバルサウス諸国にとっては、WTO を中心とする国際的なルールが順守されることがむしろ同地域の経済発展にとって促進剤となりうる。

本文

木村 福成 慶應義塾大学名誉教授・シニア教授/ 日本貿易振興機構アジア経済研究所(IDE-JETRO)所長/ 東アジア・アセアン経済研究 センター(ERIA)シニアリサーチフェロー

1. グローバリゼーション進行下におけるルールに基づく国際通商秩序の弱体化

19世紀以来のグローバリゼーションは常に技術進歩が先導してきた。それはモノ・サービス・資本・人的資源・技術・アイデアの国境をまたぐ移動性を高め、新しい国際分業を可能としてきた。特に1990年代以降のグローバリゼーションは新興国・発展途上国に新たな開発モデルを提示し、タスクを単位とする国際分業(第2のアンバンドリング)による南北間所得格差の縮小(great convergence)を実現させてきた(Baldwin 2016)。第2次世界大戦後70数年間にわたってGATT/WTOを中心に築いてきたルールに基づく国際通商秩序は、グローバリゼーションを積極的に利用して経済成長を生み出そうとする国々にとって欠かすことのできない重要な制度的インフラストラクチャーであり続けてきた。

それが今、地政学的緊張、なかんずく米中対立が深まる中、その根幹が揺らぎつつある。米中あるいは東西の対立が深まる中、双方から繰り出されるさまざまな政策のかなりの部分はWTOにおける約束あるいは従来からの貿易政策規範に反するものとなっている。WTO紛争解決(dispute settlement)の第二審である上級委員会(Appellate Body)は、2017年以降米国が委員の選任・再任をブロックしているため、機能を停止している。そのため、第一審のパネルで判断がなされてもそれに同意しないどちらかの国が停止中の上級委員会に上訴するという「空上訴(appeals into void)」という案件が2023年末時点で24件発生している。WTOに持ち込まれる案件数自体も2020年以降年間1桁と減少している。政策規律の緩みは米中あるいは東西に属する国にとどまらず、Global Southと称される新興国・発展途上国にも及んできており、ルールに基づく国際通商秩序の弱体化が懸念される事態となっている。

2. ルールに基づく国際通商秩序の重要性

技術進歩が先導するグローバリゼーションの中では、産業単位から始まりタスク単位、さらには個々人の単位での国際分業が技術的に可能になっていった。Baldwin (2016)によれば、産業単位の国際分業(第1のアンバンドリング)の時代(19世紀初頭から1980年代頃まで)には先進国が新しい技術とそれがもたらすイノベーションを先進国が独占し、南北の所得格差は拡大傾向にあった。それが1990年頃を境に第1次ICT革命によってタスク単位の国際分業(第2のアンバンドリング)が可能となることによって、先進国の技術と発展途上国の労働とが結びつき、国と国の間の所得格差、特に南北の所得格差は縮小へと向かった。ちなみに各国内の所得格差に関しては拡大した国も縮小した国も存在する(Kanbur 2019)。

ここで注目しなければならないのは、第2のアンバンドリングについては、その波にうまく乗れた発展途上国が出現する一方、取り残された国もあったという事実である。特に機械産業の国際的生産ネットワーク(international production networks)においては、北東アジア、東南アジアを含む東アジアの諸国と中東欧の数カ国、それにメキシコのみが成功例としてあげられる状況となっている(Ando, Kimura, and Yamanouchi 2022)。その分かれ目となったのが、制度的連結性(institutional connectivity)と物理的連結性(physical connectivity)である。

第2のアンバンドリングでは、各タスクを担当する生産ブロックの間をつなぐ部品・中間財がロジスティックス・リンクを通じて迅速に動けることが必要条件となる。物理的連結性とは、物的な物流インフラストラクチャーが整備されているかどうかを意味する。一方で、貿易・投資の自由化、さらにはモノ・サービス・資本・人的資源・技術・アイデアが自由に動けるような制度的連結性が保証されねばならない。WTOを中心とする国際通商秩序は必要な全ての要素をカバーできてはいないわけだが、最低限の制度的連結性を保証するものとして不可欠なものとなった。さらに進んで地域経済統合の文脈では、関税はもとより、さまざまな政策モードに拡大された制度的連結性が整備されることとなった。

国際分業が精緻な形態をとればとるほど、良好な貿易・投資環境とともに、政策リスクが軽減され、国際ルールに対する信頼確保の重要性は増してくる。グローバリゼーションを積極的に利用して経済発展を遂げようとする国ほど、ルールに基づく国際通商秩序は重要となる。また、ルールは多くの場合、大国の恣意的な国際通商政策に振り回されがちな小国の味方である。地政学的緊張が高まる中、多くのGS諸国は消極的あるいは積極的な中立を保ち、経済的には東西双方と密接につながっていきたいと考えている。それを可能とするためにもルールに基づく国際通商秩序をできる限り広く保持していくことが求められる。

3. 国際通商秩序を保持しつつ創意工夫をこらした産業育成を進めよう

西側諸国と中国の対立が深まりつつある今、GS諸国はルールに基づく国際通商秩序をできるだけ広い範囲で保持していくため、自由貿易志向のミドルパワーと連携して積極的に行動していくべきである。

言うまでもないことだが、WTO法を中心とする国際通商秩序は経済理論に照らして全て模範解答となっているわけではない。また、新興国・発展途上国の立場からすれば、これまで国際ルール作りに積極的に参加できてこなかったこともあり、ルールは先進国から押しつけられたものであるとの反応をときに示すことも理解できる。しかし一方で、地政学的緊張を契機として、西側諸国および中国によって国際ルールが次々に無視されていることにより、国際通商秩序全体が毀損されつつある。まずは秩序をできる限り広い範囲で保全することを優先すべきだ。

具体的には、まずはWTOを支えていくことである。2つの課題がある。1つは紛争解決機能の復活である。上級委員会の機能を再開させるべく、世界各国と協力していくことが必要である。それがすぐに実現しないのであれば、MPIA(Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement)への参加を進めたい。MPIAは欧州のイニシアティブで始まったもので、WTO協定と整合的な形で一時的に上級委員会の代替として機能することを意図したものである。もう1つはWTOの新しいルール作りを進める機能を強化することである。さまざまな試みがなされる中、今、成否が問われているのがjoint statement initiatives(JSI)である。現在、電子商取引に関するJSIが注目を集めており、協力が求められている。

その他、GSと自由な貿易・投資を志向するミドルパワーが協力していくべき課題は数多くある。たとえば、各種政策リスクを減少させるための協力も考えられる。米中あるいは東西対立そのものを解決していくことは難しいとしても、そこで規制がかかってくる部分とそれ以外の自由貿易に任せる部分との境目をできるだけ明確にするよう、働きかけていくことも考えられる。また、ときに大国が振り回す経済的威圧(economic coercion)に共同で対処していくことも有効だろう。

既存の国際通商秩序の枠内でも、創意工夫により、さまざまな産業育成政策を実施していくことが可能である。規律を緩めて政策スペースを広げたいとの主張がなされることもあるが、一定規律がかかっているからこそ国内のさまざまな既得権益を打ち破って改革が進められるという側面もある。大きな文脈ではまずは既存の国際通商秩序を保持していった方がGlobal South諸国にとってもプラス面が大きいはずである。Proactiveな対応が求められている。

参考文献

- Ando, Mitsuyo, Fukunari Kimura, and Kenta Yamanouchi. (2022) “East Asian Production Networks Go Beyond the Gravity Prediction.” Asian Economic Papers, 21(2): 78-101.

- Baldwin, R. (2016) The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

- Kanbur, Ravi. (2019) “Inequality in a Global Perspective.” Oxford Review of Economic Policy, 15(3): 411-444.

[特論2]G20-T20プロセスへのグローバル サウスの貢献と新世界秩序への物語

・ G20 に対する政策提言の機能を担う T20 における、近年(2022 年議長国インドネシア、2023 年議長国インド、2024 年議長国ブラジル、2025 年議長国南アフリカ)におけるグローバルサウス諸国主導の議論の方向性を整理。

本文

ベンカタラチャム・アンブモジ ERIA研究開発シニアフェロー

本稿では、G20というグループが、グローバルノースの要請とのバランスを取りながら、グローバル・ガバナンスに関するポスト・ワシントン・コンセンサスに向けて、いかに逆境に立ち向かい、グローバルサウスの声を反映させているかを明らかにする。また、ナレッジ・パートナーとしてのシンクタンク20(T20)の関与の下、代替案の策定におけるG20グループの焦点に焦点を当て、多国間世界においてG20が徐々に侮れない存在になりつつあることを説明する。

1. 世界経済ガバナンスに関するワシントン・コンセンサス、その欠点とG20の出現

(1)ワシントン・コンセンサスとグローバルサウス

1980年代、ワシントン・コンセンサスは、グローバルサウスの開発途上国に対し、開放市場原則に基づく発展の道しるべとなる一連の経済政策提言として作成された。これは、ワシントンを拠点とする機関、すなわち国際通貨基金(IMF)、世界銀行、米国財務省の間で、これらの政策提言に関する合意レベルのことを指すことが多い。一般的に新自由主義と呼ばれる、自由市場の運営と国家の関与の縮小がグローバルサウスにおける開発にとって極めて重要であるという見解を、すべての機関が共有していた。後に世界銀行で働くことになるイギリスの経済学者ジョン・ウィリアムソンが1989年にワシントン・コンセンサスという言葉を初めて使ったとき、彼はワシントンの主要な関係者がみなラテンアメリカに必要であると同意できる改革のリストを指していると主張した。しかし、彼が落胆したように、この言葉はその後、これらの機関が推奨する政策の調和が進むことを表す蔑称として広く使われるようになった。この言葉はしばしば、グローバルサウスの発展途上国は市場主導の開発戦略を採用すべきであり、それによって経済成長がもたらされ、すべての人々に「トリクルダウン」の利益がもたらされるという独断的な信念を指す。

世界銀行とIMFは、安定化プログラムや構造調整プログラムとして知られる政策条件を融資に課することで、発展途上の「南」全域にこの考え方を広めることができた。ワシントン・コンセンサスは、非常に大雑把に言えば、融資に付随するアドバイスの標準パッケージとなった一連の政策を反映したものである。第一の段階は、インフレを抑制し、政府の財政赤字を削減することによって、経済の安定を作り出すことを目的とした一連の政策であった。多くの発展途上国、特にラテンアメリカ諸国は1980年代にハイパーインフレに見舞われた。そこで、政府支出を削減し、金利を引き上げてマネーサプライを減らすというマネタリスト的アプローチが推奨された。第二段階は、貿易と為替レートの改革で、グローバル経済に統合できるようにした。これには、国家による輸出入規制の撤廃が含まれ、通貨の切り下げもしばしば行われた。最終段階は、補助金や国家統制を撤廃し、民営化プログラムに取り組むことで、市場原理が自由に働くようにすることだった。

(2)世界金融危機とG20の出現

金融危機がアジアを襲った1990年代後半には、ワシントン・コンセンサスの成果が最適とはほど遠いことが明らかになりつつあった。批判の高まりは、開発を単なる経済成長としてとらえるのではなく、貧困削減や途上国政府と市民社会双方の参加の必要性へと焦点を移すアプローチの変更へとつながった。この方向転換は、G20の結成を含むポスト・ワシントン・コンセンサスとして知られるようになった。

1999年に財務大臣会合として設立され、2008年に首脳会合に昇格したG20は、今日普及しているグローバル経済ガバナンスに関する様々な多国間フォーラムの中で、独特の存在へと発展してきた。BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)は、開発金融におけるグローバルな秩序設定の当事者の一部となっており、グローバルサウスの強力な台頭とG20にアフリカ連合(AU)が加わったことで、先進的な「北」に属さない新興経済圏が拡大し、マルチラテラリズムの原則に基づく持続可能で包摂的なグローバル・ガバナンスのための代替的な道筋を見出すことに関心を持つ政策アナリストや研究者たちから、より注目されるようになった。

アジア金融危機をきっかけに始まったG20の焦点は、主に金融である。2008年に首脳サミットに昇格する以前は、G20は財務大臣と中央銀行総裁の下でのみ会合し、議論を行っていた。金融トラックの重要性は、2009年の首脳サミットでさらに強固なものとなり、G20は自らを「国際経済協力のための最高のフォーラム」と位置づけた。G20の金融トラックは、加盟国と欧州連合(EU)による重要な議論に関与している。財務トラックにおける最近の成果としては、債務サービス停止イニシアティブ(DSSI)、DSSIを超える債務処理のための共通枠組み、G20持続可能な金融ロードマップ、質の高いインフラ投資のためのG20原則、パンデミック予防・準備・対応(PPR)のための金融仲介基金(FIF)の創設提案などが挙げられる。金融トラックでの成功は、2010年に始まったシェルパ・トラックや様々なエンゲージメント・グループ(EG)など、G20の他の活動が過去18年間に繁栄しなかったことを意味するものではない。G20は常任事務局を持たない持ち回り議長国というユニークなモデルであるため、各加盟国はG20に独自色を加えることを選択してきた。オーストラリア(2014年)はジェンダーに焦点を当て、ブリスベン首脳会議では、労働力におけるジェンダー格差を2025年までに25%削減するという目標であるブリスベンゴールを支持した。一方、ドイツ(2017年)は、サミット期間中にG20アフリカ・コンパクトを立ち上げた。パンデミックによってもたらされた多くの必要性を考慮し、イタリア(2021年)の議長国は、”Covid-19パンデミック時およびそれ以降における行動への呼びかけ “と呼ばれるマテーラ宣言を中心に据えた。昨年、インド(2023年)の議長国は、LiFE(持続可能な開発のためのライフスタイル)により、ライフスタイルの観点から持続可能性に焦点を当てた。

研究者の中には、G20のプロセスが任意的なものであり、定められた手続き規則がないことから、その正当性に疑問を呈する者もいる。とはいえ、この任意的な性質こそが、北の先進工業国と南の発展途上国との最初のパートナーシップであるG20をうまく機能させてきたのであり、多くの国やグループが参加し、グローバルな新秩序を追求することを熱望する、最も民主的な多国間フォーラムのひとつとなっている理由でもある。G20の決定には拘束力がないため、国際原子力機関(IAEA)、国連安全保障理事会(UNSC)、世界貿易機関(WTO)など、より構造化された多国間組織と比較すると、文書の履行が不十分な場合がある。とはいえ、G20の会合は、それ以上ではないにせよ、同等の関心をもってフォローされており、二国間および多国間の場において、その議論は重要なウェイトを占めている。

2. G20におけるグローバルサウスの発展と進化に関する新たなグローバル・コンセンサス

G20は、その構成と輪番議長による議題設定の役割から、グローバル・ガバナンスに関する多国間フォーラムの中でも、毎年その姿を変える数少ないもののひとつである。この事実は多くの多国間専門家を混乱させ、国家からなるコミュニティを代表することの正当性を疑問視させたが、この多国間イニシアティブにとってはうまく機能している。かつての北のG8、そして現在のG7は、グローバル・ガバナンスの守護者であり、ワシントン・コンセンサスの推進者である。1999年の年次サミットでは、「ワシントン・コンセンサスの枠組みの中で、システム上重要な国同士の対話のための非公式なメカニズムを確立する」ことが約束され、G20諸国の選出につながった。1999年から2008年までのG20の最初の10年間は、アジア金融危機の余波に焦点が当てられていたため、比較的地味なものであった。会議は、より強固で健全な世界金融構造の構築に集中した。G20の金融トラックは、この時期に足場を固めた。2009年にG20が首脳会議に昇格した後も、金融トラックの重要性は維持され、首脳はG20を「国際経済協力のための最高のフォーラム」と呼んだ。しかし、G20首脳会議は年2回の開催から年1回に縮小された。

シェルパ・トラックは現在13のトラックで構成されており、そのすべてが長年にわたって誕生してきた。しかし、女性のエンパワーメントを導入したブラジル議長国によって、これはさらに変化しつつある。伝統的に、多くのトラックはまずタスクフォースとして導入され、1年後に本格的な作業部会として導入される。タスクフォースは、作業部会の職務権限の設定を支援し、各会合の議題を決定する。長年にわたり、さまざまな議長国において設立された作業部会には次のようなものがある:開発作業部会(DWG)は、韓国議長国(2010年)に発足して以来、G20の開発アジェンダに向けて活動している。フランス議長国(2011年)は、農業副大臣部会を創設した。オーストラリア議長国(2014年)の首脳宣言により、雇用作業部会が創設された;アルゼンチン議長国(2018年)は教育作業部会(EdWG)を、サウジアラビア議長国(2020年)は観光作業部会とG20文化大臣会合を、イタリア議長国(2021年)はデジタル経済作業部会を、そして最近ではインド議長国が2023年に災害リスク軽減(DRR)作業部会を開始した。

さらに、G20議長国によって、加盟国間の対話を促すための「イニシアティブ」もいくつか立ち上げられた。これらのイニシアチブを主導するのは、主に政府機関である。例えば、サウジアラビアの議長国時代に開始された宇宙経済リーダー会議(SELM)は、サウジアラビア宇宙委員会(2020年)、イタリア宇宙庁(2021年)、インドネシア国家研究革新庁(2022年)が主導した。インドの宇宙研究機関(ISRO)は、インドのG20議長国として第4回SELMを開催した。インドのG20議長国としての新たな「イニシアチブ」は、最高科学顧問円卓会議(CSAR)である。G20-CSARは、G20各国首脳の最高科学顧問を集め、世界の科学技術政策問題を議論するための効果的な制度的アレンジメントやプラットフォームを構築することを目的としている。

G20は、現在の議長国として、新たな「イニシアティブ」を導入したり、新たな関与グループや作業部会を立ち上げたりする余地がある一方で、教育、気候・環境、雇用といったトピックについて、他のフォーラムで行われている議論に常に注意を払う必要がある。例えば、雇用作業部会では国際労働機関(ILO)の動向を、教育作業部会では変革する教育サミット(TES)の影響を把握する必要がある。

グローバル・ガバナンスを形成する国連システムの下にある他の多国間機関と比較した場合、G20は異例中の異例である。シェルパ・トラックに新たな作業部会を追加し、ホスト国がイニシアティブを立ち上げ、非政府関与グループが政府間協議に参加し声明を発表し、首脳会議の前に首脳に提案を手渡すメカニズムは、多国間組織やフォーラムの標準的な形式ではない。

しかし、このことがG20を多国間ガバナンスの大胆なアイデアを議論する場として成功させている。G20は、ワシントン・コンセンサスに代わる新たなグローバル・ガバナンスの輪郭を決定するための常設の事務局や明確な手続規則を持たないかもしれないが、先進国と発展途上国が共に、どのような形であれ、議長国としての主体性を発揮できる場を提供している。他の多国間機関では、たとえ加盟国が議長国になったとしても、議長国としての影響力や権限を制限する手続規則に縛られる。G20ではこのようなことはなく、各加盟国にG20を独自のものにするための平等なスペースが与えられている。その一例が、ロシア議長国時代(2013年)に設置されたエネルギー持続可能性作業部会である。同作業部会は、ドイツ議長国(2017年)に気候・エネルギー持続可能性作業部会の一部となるまで、その議題を継続した。これは、ドイツがこの2つの概念は相互にリンクしていると考えたからである。しかし、アルゼンチン議長国時代(2018年)には、この2つの概念は切り離され、環境・気候サステイナビリティ作業部会とエネルギー移行作業部会という別々の作業部会で議論されるようになった。それぞれの変更は、エネルギー持続可能性と気候持続可能性が気候持続可能性とエネルギー移行になった過去のインプットを反映している。

3. 新たなグローバル・ガバナンス・メカニズムの合意形成に向けたG20におけるトロイカ・グローバルサウス議長国

G20は10カ国の途上国と10カ国の先進国で構成されている。この均等なバランスは、グローバル・ガバナンスに取り組む多国間フォーラムにおいて興味深く機能している。G20とその持ち回り議長国についてユニークなことのひとつは、議長国を選ぶプロセスにある。

G20議長国はローテーション・モデルに基づいて選ばれる。加盟国の集まりが5つのグループを形成する:グループ1(オーストラリア、カナダ、サウジアラビア、米国)、グループ2(インド、ロシア、南アフリカ、トルコ)、グループ3(アルゼンチン、ブラジル、メキシコ)、グループ4(フランス、ドイツ、イタリア、英国)、グループ5(中国、インドネシア、日本、韓国)である。20番目の加盟国であるEUは、どのグループにも属していない。地域組織として、G20を主催することはないが、参加メンバーであり、すべての公式文書でペンホルダーとなっている。G20の議長国は、各グループが策定したとおり、毎年、各グループのメンバーから別のメンバーへと移動する。

G20議長国のもうひとつのユニークな点は、トロイカという概念である。このトロイカは、過去、現在、そしてこれからの議長国で構成される。トロイカの目的は、議長国から他の議長国へのシームレスな移行を保証することである。これは、事務局が輪番制であることを考えれば、極めて重要なことである。各グループの構成とメンバー構成を考えると、2023年までG20に「南」からのトロイカが存在したことはない。「北」の議長国は、ほとんどの場合、「南」の議長国に続く。グローバルサウスの議長国が2回続いたのは、2015年から2016年にかけてのトルコ(2015年)と中国(2016年)だけである。トロイカがグローバルサウス(インドネシア、インド、ブラジル)であったのは、インドの議長国時代だけであった。この傾向は現在のブラジル議長国でも続いており、トロイカはインド、ブラジル、南アフリカで構成されている。サウジアラビアは、Covid-19の流行が2019年の議長国を覆ったため、南アフリカに次ぐG20議長国として関心を集めている。

このように、グローバルサウスはG20の明確な構造の中で、アジェンダを形成し、議論に新たな対話をもたらすことのできる、より大きなスペースを獲得しつつある。G20における「グローバルサウス」の声の結集の影響は、インドネシアがG20議長国を務めている間に最も明確に見ることができた。ロシアとウクライナの紛争は、グローバル・ガバナンスに関するこの多国間フォーラムにおけるインドネシアのG20議長職に深い影響を与えた。ウクライナに対する強い支持感情は、グローバルサウスの懸念とますます同一視されるようになったロシア連邦を、グローバルノースと敵対させ、苛立たせる結果となった。インドネシアの議長国では、ロシア介入時のウォークアウトが常態化し、他のすべての加盟国に対し、ロシアへのボイコットに参加するよう圧力がかけられた。ブラジル、南アフリカ、インドなど、グローバルサウスの国々の多くは、それに賛同しなかったので、ほどほどの成功であった。

2022年、インドネシア議長国は、優先順位の高い3つの目標を設定し、それぞれの実行計画を策定した。すなわち、トランジション・ファイナンスフレームワークと国際金融機関の信頼性向上、アクセシビリティとアフォーダビリティに焦点を当てた持続可能な金融手法の拡大、エネルギー移行を支援するための融資のインセンティブ化であり、これらはすべて、グローバルサウスに関連性が高く、優先順位の高い分野である。

2023年、インド大統領府は、タイムリーで適切な気候変動資金を動員するためのメカニズム、持続可能な開発目標のための資金調達の実現、災害への回復力を高めるための資金調達のためのエコシステムの能力構築という3つの優先目標を設定し、それぞれの実行計画を策定した。

インドはインドネシアから学び、G20の価値を理解し、保健、エネルギー転換、持続可能な資金調達に焦点を当てた過去の議長国のフォローアップとして、G20バーチャル事務局を創設した。主にロシアとウクライナの紛争に起因するインドネシアの複雑なG20議長国就任に続き、インドの議長国就任は、これらの問題に関して世界の南と北の架け橋となった。インドネシアの G20 議長国期間中、各国は閣僚級文書の文言について合意できず、すべての G20 作業部会は議長総括を発表した。

議長総括とは、その名の通り、議長国による議論や審議をまとめたものである。これは、加盟国が持続可能な開発目標(SDGs)に関する重要な成果文書の一部を提出したことを意味する。幸いなことに、G20首脳は2022年11月のバリ・サミットで発表された首脳宣言の文章を交渉することができた。インド議長国の最も意義深い勝利は、

Vasudhaiva Kutumbakam(ヴァスダイヴァ・クトゥンバカム)というテーマであった。これは「世界は一つのファミリーであるという精神の基の、一つの世界,一つのファミリー、一つの未来」と翻訳される。このテーマは、すべての当事者に、対立が互いのコミュニケーションの行き詰まりにつながってはならないことを理解させることを意図していた。また、「われわれ対彼ら」というアプローチから、グローバルサウスにより共鳴的な「共同体」という感覚へと議論をシフトさせることにも主眼が置かれた。インドネシアのG20議長の下でのロシア・ウクライナ紛争を踏まえ、G20メンバー国すべてがこのテーマを高く評価した。

ブラジルは、南アフリカに引き継ぐ前に、グローバルサウスにしっかりと根ざしたトロイカを主導するというユニークな立場にある。インドによってもたらされた推進力は、ブラジルのG20議長国就任をよりインパクトのあるものにする可能性がある。それぞれのグローバルサウスの国がより世界を動かす考えを提出し、次の国がブラジルさらにそれを押し進めるという伝統を打ち立てることになる。ブラジルのG20議長国就任は、ブラジルが国際舞台で再び脚光を浴びるようになった歴史的かつ象徴的な瞬間であり、グローバルサウスにとって優先すべき課題として、飢餓、貧困、不平等との闘い、持続可能な開発の3つの側面(経済、社会、環境)、そしてグローバル・ガバナンス改革が含まれることを意味する。ブラジルがG20議長国を務める期間中、G20を構成する作業部会やタスクフォースの100を超える会合が、ブラジルの5つの地域の開催都市で、技術レベルや閣僚レベルにおいて、直接またはバーチャルの両方で開催される。ハイライトは、11月18日と19日にリオデジャネイロで開催されるサミットである。

4. グローバル・ガバナンスに関するG20のアジェンダ設定におけるアカデミアと非国家主体の参加

開発資金、気候変動、食糧安全保障、エネルギー転換、包括的な経済成長に関する新しい世界秩序の確立について、過去18年間のG20の累積的な成果を見ると、G20は毎年異なる陶芸家によって成形される粘土のように機能してきた。

G20では、市民社会組織の動員は、第1回サミット(2008年11月、ワシン トン)で明らかになった。この動きは、翌年ロンドンで開催された人権、開発、環境に関する会議でさらに加速した。他の多国間フォーラムと同様、各国政府は非国家主体との交流を徐々に構造化することで、この動きに対応した。大体非国家主体の参加は、2009年(ロンドン)と2010年(トロント)に開催された抗議行動のように、暴力的なデモが行われ、活動家が逮捕されることを引き起こす。このことは、G20が、さまざまな非国家アクターを巻き込むためにより包括的な方法でグローバルサウスの視点を取り入れることが必要であることを示した。

2010年に韓国が議長国に就任したことで、G20の各加盟国から非政府組織の参加者として任命され、シェルパ・トラックの各作業部会に参加し、政策決定プロセスに貢献し、首脳サミットの前にG20首脳に提言を提供する、様々なエンゲージメントグループが形成された。

エンゲージメント・グループのアイデアは、韓国の議長国時代に生まれたものかもしれないが、複数のG20議長国が、長年にわたってさまざまなエンゲージメント・グループを追加してきた。Business20は韓国の議長国(2010年)に誕生し、フランスの議長国(2011年)はカンヌでLabour20の重要性を認識し、メキシコの議長国(2012年)はG20諸国のシンクタンクや研究機関とエンゲージメントするThink20を設立し、ロシアの議長国(2013年)はCivil20を公式エンゲージメント・グループとして認め、トルコの議長国(2015年)はWomen20を発足させ、最近ではインドの議長国(2023年)にStartUp20が公式エンゲージメント・グループとなった。

エンゲージメント・グループは、程度の差こそあれ、シェルパ・トラックの機能を反映している。すべてのエンゲージメント・グループ(EG)に共通するのは、それぞれに初会合とサミット会合があることで、初会合ではホスト国がエンゲージメント・グループの議長国としてのアウトラインを共有し、サミット会合では議長国としての成果を共有する。EGsに各国が参加することで、G20各国の労働組合が会合を開いて問題を議論したり、StartUp20の一環として起業家がコラボレーションを行うなど、さまざまな立場の人々の結びつきが深まるきっかけとなっている。EGsの成功は、Values20やNews20のような非公式なエンゲージメント・グループが、他のG20会議の傍らで会合を開き、公式なG20エンゲージメント・グループとなるまで、さらなるエンゲージメントを発展させていることからも明らかである。

エンゲージメント・グループは、特定の分野における非政府間交流を促進するための各議長国からの呼びかけの一部である一方、作業部会の導入は、議長国からの呼びかけだけでなく、特定のトピックに関する議論を必要とする非国家主体に代表されるグローバルサウスを代表するものであった。

シンクタンク20(Think Tank 20)は、学術界と研究界を結集した非国家主体による関与グループである。シンクタンク20(T20)は、2012年にメキシコが議長国に就任し、信頼される国際協力のための新たな空間とアイデアを創造する能力を備えた、活発で革新的な、相互連結されたグローバル・ソリューション・プロバイダーの表現として活動している。そしてそれは、託されたグローバルな協力のために新しい活動の場とアイデアを提供できる能力を作り出すことができる。T20は、単一の関心分野への取り組みや特定の提案の提唱に限定されない、多面的テーマ的を追求する性格を持つ。このイニシアチブは、対話と共同提案の調整を促進する最も大きな可能性を持つ、最も影響力のあるグループと考えられている。 シンクタンク20以外に、G20のエンゲージメントグループには、ビジネス20、若者20、労働者20、科学20、女性20、市民20、スタートアップ20などがある。

Think20は、G20の公式エンゲージメント・グループのひとつである。このグループは2012年2月にメキシコシティで初めて会合を開き、ロスカボスG20サミットの議題について議論した。この会合には、さまざまな国から25名のシンクタンク専門家が集まった。Think20はしばしばG20議長国からマンデートを与えられ、その後もワークショップや会議を開催し続けている。2017年、ドイツのG20議長国の下、Think20プロセスは、G20とその様々な作業部会に対する政策提言に取り組むため、幅広い国々から専門家を集めた課題別タスクフォースを設置することで、新たな構造的基盤を築いた。

Think20のプロセスは通常、優先事項を定め、専門家を集めるための初会合で始まり、次の議長国に指導的役割を引き継ぐ前の首脳会議で終わる。この2つの画期的なイベントの間に、多くのサイドイベントが開催され、特に関連性の高いトピックが特定され、共同政策ブリーフの共同執筆チームが結成された。2017年以降、Think20プロセスは、その後のアルゼンチン、日本、サウジアラビア、イタリア、インドネシア、インドのG20議長国において、規模を拡大し、科学的な議論を深めてきた。特に過去3年間、G20とThink20の議論は、気候変動、生物多様性の損失、海洋汚染、食料安全保障、社会的不平等、財政スペースなどについて、ますます重なり合う危機によって形成された。こうした複数の危機の接点で展開される様々な取り組みは、Covid-19のパンデミック、ウクライナにおけるロシアの戦争、そして最近ではガザ地区におけるイスラエルとハマスの戦争によって、さらに悪化している。複数の危機に対処するための政策協調は、G20を直接経由するさまざまな同盟関係が存在し、地政学的環境がますます厳しくなる中で行われる。しかし、目の前の危機によって、その分断線はさまざまであり、G20やアフリカ連合、そしてそれを超えて、テーマごとに特定の同盟が動員されている。

T20の特色は、単一の関心分野への取り組みや特定の提案の提唱に限定されないため、その多テーマ的な性質にある。この理由から、T20は、相手国との対話と共同提案の調整を促進する可能性が最も高いエンゲージメント・グループのひとつであると思われる。このような幅広いテーマ範囲は、各国の組織委員会に課題を突きつける。ブラジル議長国期間中、6つのタスクフォースは、不平等、飢餓、貧困との闘い、持続可能な気候変動対策と公正で包摂的なエネルギー転換、国際金融構造の改革、持続可能で包摂的な開発のための貿易と投資、包摂的なデジタル変革、多国間主義とグローバル・ガバナンスの強化というテーマについて議論する。ジェンダーと人種は、これまでのT20では十分に取り上げられてこなかったかもしれないという認識の下、分野横断的な問題となる。2024年のT20のナショナル・コーディネーターは、応用経済研究所(IPEA)、アレクサンドル・デ・グスマオ財団(FUNAG)、ブラジル国際関係センター(CEBRI)となる。最初の二つは公的な財団であり、第3番目は独立組織である。包摂性と代表性を正統性と有効性の要素と考え、委員会はT20の組織に2つの「諮問評議会」(1つは国内、もう1つは国際)を加えた。これは、世界のシンクタンク・コミュニティーの参加を拡大する試みであり、ヨーロッパ、北米、そして最近ではアジアといった、通常の代表性の高い地域を超えようとするものである。

T20のプロセスは、焦点となるトピックに関する政策概要を募集するインセプション会議から始まる。これに続く中間会議は、共同議長の審議、主要政策提言、コミュニケ、シェルパへのアウトリーチへとつながり、閣僚作業部会に到達する。 最終的な実施計画と政策対話が発表されるシンクタンク・サミットでプロセスが始まる。サミット期間中にはサイドイベントも開催され、同様のイニシアティブが議長に提示される。T20は、G20や南北協力のための新しく大胆な視点やアイデアとなる政策概要を作成する。例えば、債務、気候エネルギー、社会正義、自由貿易、健康繁栄、ウェルビーングなどである。シンク20コミュニケがセットされ、G20首脳の最終文書に使用される。

ブラジルのG20組織委員会の共通の関心事は、関与グループ間の調整を深め、公式トラックへの提案を相互に強化することである。何人かの国別コーディネーターは、この協調的なダイナミズムがブラジル議長国の差別化要因になると期待している。また、ブラジルの議長国としての特徴として、構造的人種主義との闘い、黒人人口の経済的エンパワーメント、気候変動が脆弱なグループに与える不平等な影響など、いくつかの側面における人種的平等の促進を議題に加える意向も予想される。ブラジル議長国の間の非国家アクターの活動 共和国大統領府事務総局は、政府と市民社会の対話において大統領を支援する責任を負う閣僚級の機関である。事務局は、グローバルサウスのエンゲージメント・グループ間の交流を奨励し、「G20 ソーシャル」という新しいコンセプトを発表した。このコンセプトは、シンクタンク 20 の活動、シェルパ・トラックおよびファイナンス・トラックとの共同イニシ アチブ、自主的に組織された NGO の活動を、リオ・デ・ジャネイロで 11 月 18~19 日に予定されている G20 サミットの直前の 11 月 14 日および 15 日のソーシャル・サミットにつなげるものである。

5. ワシントン・コンセンサスに代わるG20におけるグローバルサウスの挑戦

近年、G20は危機管理委員会からステアリンググループへと変貌を遂げ、そのアジェンダは金融問題以外にも広がったが、気候危機や生物多様性の損失のようなゆっくりと発生する事象や、グローバルサウスとノースで立場が大きく異なる、地域を超えた移民や社会的不平等のような、より構造的な問題への取り組みにおいては、あまり効果的でないことが明らかになった。過去2回と現在のG20議長国は、バリ、ニューデリー、リオでのサミットの公式議題の片隅で、様々な非国家主体や一般市民が、審議、調整、公式サミットの近くで行われる無数の二国間会合を通じてグローバルな課題に取り組むためのフォーラムを提供する、ハイブリッドなフォーカルポイントのような役割を果たしている。

このようなテーマ別の開放により、G20はより包括的なものとなり、グローバルサウスからのインプットや、シンクタンク、アカデミア、市民社会、ビジネス・セクターなどの非政府アクターの関与を受け入れるようになった。さらに、2023年にインドがG20議長国を務める際に、アフリカ連合が正式メンバーとして招聘された。アフリカ連合の加盟は、G20のグローバルサウス(南半球)の包摂性を高め、特に中低所得国の開発課題に関して、そのテーマ範囲をさらに広げる可能性を秘めている。

例えば、債務危機への対応はG20の内部から求められており、民間債権者のホスト国であるG7諸国と最大の公的債権者である中国の双方に、中低所得国の債務負担を救済し、持続可能な開発指向の政策を支援するための公的資金を解放するよう求めている。世界銀行や国際通貨基金などの国際金融機関の改革については、G7以外のグローバルサウス・グループがG20諸国内で構造改革への効果的な働きかけを行い、インドネシア、インド、ブラジルが議長国であるG20のプラットフォームが改革への圧力を高めてきた。しかし、改革そのものは、金融機関とその最大の株主であるG7諸国によって推進されるには至っていない。

最後に、同盟関係はG20の枠外でも発展している。BRICS+グループの拡大はその一例である。2024年1月以降、創設メンバーであるブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカは、グループを拡大し、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦を加えた。このように、一方では、G7諸国、移行経済大国、アフリカ連合を一堂に集め、正式な多国間機関の枠外で共同意思決定を可能にする、グローバルサウスを代表するプラットフォームとしてのG20の強化がある。他方では、グループ・ベースのガバナンスにおける様々なグループの拡散も観察され、グローバルサウスに関連するトピックや目下の課題に応じて、同盟の柔軟な構築や様々な同盟関係の活用が可能になっている。

ダイナミックな同盟関係の構築と新ワシントンコンセンサスに至る代替案を提供するアジェンダの再構築の中で、シンク20の構成メンバーのシンクタンクは、G20諸国をはじめとするシンクタンク・コミュニティとそれをさらに超えて、専門知識と熟議するプロセスに基づき、科学的知見に基づく政策提言を行うというますます重要な役割を担っている。このような基本的な機能だけでなく、Think20は、国境を越えた学際的な交流のプラットフォームとして、トラック2外交や、より根本的な国際的信頼構築の場としても機能しています。また、例えば、G7のシンクタンク・プロセスであるThink7との緊密な協力などを通じて、G20とG7の橋渡しをする必要性も高まっている。しかし、このようなThink20の役割は、効率的かつ包括的なプロセスと、政策立案者との緊密かつ継続的な交流を必要とするインパクト重視ということが満たされてはじめて可能となる。

グローバルサウス・エコノミーがG20議長国を4年間務めることになり、3年経った今、「G20で “南部 “ならではのリーダーシップが発揮された証拠は何か」という疑問の答えは、G20首脳声明やシンク20のようなエンゲージメントグループが発表したコミュニケからも見て取れる。

政府間、企業間、シンクタンクの協力という観点からすると、一般的に、またG20プロセスの一環として、「南」と「北」というような政策アドバイスというものが存在するのかという疑問が生じる。このことを考えるためには、G20の審議を経済的、政治的、知的、象徴的という4つの異なるリーダーシップのカテゴリーに分類する必要がある。第二段階として、異なる議長国によって展開されたリーダーシップの役割について、ここではG7で観察されたリーダーシップと関連付ける。知的リーダーシップ」に焦点を当てたのは、諮問プロセスが直接的に貢献するリーダーシップの分野だからである。他のタイプのリーダーシップへの貢献は、もちろん諮問プロセスを通じて行われるものであるが、その実施に必要な政治的、経済的、象徴的資源は、G20関連ではあるが、グローバルサウスのプロセスを担うシンクタンクや研究機関のコミュニティにはない。

G20議長国やシンク20のようなエンゲージメント・グループの活動の枠組み条件は急速に変化している。複数の危機が重なり合う中、G20シェルパとファイナンス・トラックは、今日の社会・政治・経済システムの複雑さと、地球規模でかつ譲れないエコシステムの境界線と気候を考慮した、効果的な政策提案を策定することが求められている。地政学的対立の高まりは、国際交渉におけるデッドロックの可能性を高めている。したがって、グローバルサウスは、国際協力の新たなモデルを分析・提案し、さらにはG7やG20政府間の意見の相違や誤解を埋めるために、トラック2外交に取り組む必要がある。加えて、いわゆるすでにコミットされた「レガシー・トピック」の保護がますます重要になり、G20 と G7 の過去のコミットメントが忘れ去られないようにし、さらに G7 と G20 のコミットメントが一致するか、少なくとも互いに矛盾しないようにする必要がある。

過去3年間、インドネシア、インド、ブラジルの議長国において、グローバルサウスの願望を象徴するような政治的、知的リーダーシップが展開された。インドネシア大統領府は、世界がコヴィド19の大流行からゆっくりとしか抜け出せず、ロシアのウクライナ戦争をめぐる緊張が密接に続くという大きな試練に直面した。この困難な状況の中で、インドネシア政府は「多様性の中の統一」をテーマに、1955年のバンドン会議(いわゆる「非同盟運動」で独立したばかりの国々が集まった瞬間)を繰り返し参照しながら、違いを超えた対話を慎重に再構築するアプローチをとった。インド大統領府はこれを土台に、グローバル・ガバナンスの話題と認識を広くインド社会に浸透させるために利用した。G20の議長のテーマとして「ひとつの地球、ひとつの家族、ひとつの未来」の下、インド政府は国際的な同盟国、近隣諸国、競合相手との関係におけると同様に自国民、学界、民間セクターの間において、多極化する世界における未来への関心、支持、認識を動員した。

気候変動や飢餓と貧困との闘いといったグローバル・ガバナンスの基本的な問題に取り組む権限を持つ、多元的で多様な国の一員として、ブラジルは、多くの声や闘争、メンバー国や世界最大の経済であるグローバルサウスの人々や、非政府関係者の要求のためのスペースを確保するG20ソーシャルを創設した。ブラジルの G20 議長国は、グローバルサウスに共通する課題というグローバルな性格を 反映した、様々なトピックについての議論を強化したいと考えている。さらにブラジルは、市民社会との協力が分析され、適切な場合にはいつでも、そしてコンセンサスを得ながら、首脳宣言に盛り込まれることを望んでいる。G20ソーシャルの一部である13のエンゲージメント・グループは以下の通りである:C20(市民社会)、T20(シンクタンク)、Y20(若者)、W20(女性)、L20(仕事)、 U20(都市)、B20(ビジネス)、S20(科学)、Startup20(新興企業)、P20(議会)、 SAI20(最高監査機関)、そして最新の J20(最高裁判所)と O20(海洋)である。

これらのグループは、G20各国内のグローバルサウスの社会からの要望や願望を指導者に伝え、グループの決定に影響を与えるための広範な構造を提供しなければならない。ブラジルのG20議長国期間中には、50以上のエンゲージメント・グループの会合や、グループ各国の社会が参加するその他の活動が計画されている。13のエンゲージメント・グループに固有の活動に加え、G20ソーシャルには、政治グループ(シェルパ・トラック)、金融グループ(ファイナンス・トラック)、および当該グループの間で連携して実施されるイニシアティブやイベント、さらには後者の文脈に属さない非政府レベルでのイニシアティブも含まれる。

過去3回の議長国およびそれに伴う諮問プロセスにおいて、「グローバルサウス」、「グローバル・ガバナンスの南方化」、「南方シンクタンク」など、地理的なアイデンティティ・マーカーと連動する用語の使用が増加している。グローバルサウスという言葉は新しくはないが、過去3年においてその注目度は増してきた。G20やエンゲージメント・グループの審議におけるこの用語の使われ方は、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの国々や、太平洋やインド洋の小島嶼開発途上国を指す略語から、開発援助におけるGDPの水準に基づく世界銀行の用語に代わる用語、あるいは、GDP以外、とりわけ、健康、教育、社会インフラに対するアクセスを評価する指標も含む人間開発の状況を評価するための、より広範な基準に関する国連の人間開発指数に沿った用語まで、さまざまである。 その一方で、この用語は、北半球にも南半球にも存在する異質性を無視し、二項対立で機能しているとして、広く批判されてきた。過去3年間、インドネシア・インド・ブラジルの大統領の下で、私たちは実質的な政治的・知的リーダーシップが展開されるのを目の当たりにしてきた。しかし、南(南アフリカやインドネシアの大部分)、あるいは赤道以北(中国)に位置する大規模な中所得経済圏のアクターによって、ますます注目され、利用されるようになっているようだ。しかし、オーストラリアやニュージーランドのような「南」の国々が「グローバルサウス」とみなされることはほとんどない。著者の中には、一部の国々が「グローバルサウス」を自認するようになったのは、経済成長率が鈍化したためであり、その結果、「エマージングエコノミー」という言葉が使われなくなったのだと主張する者さえいる。

アジア、アフリカ、ラテンアメリカに広がるグローバルサウスと呼ばれる赤道以南の地域には、世界人口の約8分の1しか住んでいないことは確かだが、彼らの開発経験がグローバル・ガバナンスのレベルで取り上げられることがあまりにも少ないのは事実である。G20の未来は、「南」に存在する未来の多様な道筋への願望をグローバル・ガバナンスのレベルに持ち込む責任がある。同時に、G20は、実証的で、証拠に基づいた、差別化された方法で、代替経路に関する研究を行う責任がある。地理学の地政学化が起こっており、「南方化」に含まれない南の国もあれば、「南方化」の定義を支配しているようにさえ見える北の国もある。「南方化」という言葉は注意深く答えられるべきである。研究に基づく政策提言や科学外交は、その過程に持ち込まれる専門知識や認識論的親和性の質によって、常に優れたものとなる。シンク20が貢献できること、また貢献しなければならないことは、将来、すべての人が、グローバル・コモングッズのために建設的に協力し合う、ポスト・ワシントンコンセンサスの多極化した新しい世界に住むことができるようにすることである。

6. 結論

G20は常に進化し続ける多国間グループであり、あらゆるトピックの国際的な議論、グローバルノースとグローバルサウスの国々にとって関連性のある問題、そして途上国と先進国の要求について、常に最新の情報を提供している。近年、G20は、ポスト・ワシントン・コンセンサス・ガバナンス・モデルの一環として、ますます多くのグローバルサウスの提言を結集する活気あるネットワークとなっている。G20やThink20のようなエンゲージメントグループは、経済、金融、貿易、エネルギー、気候、デジタル、保健、労働、その他の社会的な柱において、ワーキンググループでの審議に基づき、G20議長国やその先のG20のアジェンダに関する提言を提供する政策ブリーフの数を増やしている。 さらに、様々な原理やテーマの傾向を持った専門家、研究機関、シンクタンクが、G20に加盟する国、そしてG20を超えて、初会合やサミットなどの会議の審議に参加する機会も増えている。このことは、グローバルサウスの熱い思いのためのプラットフォーム構築の明確な成功と見ることができるが、その影響力、継続性、そしてワシントン・コンセンサスのオリジナルな作成者たちとの対話と交流を促進するには、成功したとは言えない。

より大きな影響力を持つために、学術界、ビジネス界、そして G20 の公式プロセスは、より緊密な関係を築くべきである。 重要な前提条件として、G20 の公式プロセス、特にその様々なワーキンググループ、タスクフォース、イニシアチブとの緊密かつ継続的で信頼に基づいたつながりを維持することが挙げられる。G20 の公式プロセスとの緊密な関係を通じて、シンク20 タスクフォースのようなエンゲージメントグループは、グローバルサウスが議論している優先課題、分析的インプットの面での需要について、より良い情報を得ることができ、MIGA(武蔵野大学国際総合研究所)-グローバルサウス研究会提案のような具体的な政策提言を提供する機会の窓となりうる。ポスト・ワシントン・コンセンサスを前進させ、政策インターフェイスと技術的助言の基盤を構成するのは、まさに専門家、研究機関、シンクタンクの専門知識である。

ブラジルと南アフリカのG20とThink20のプロセスにとって、これは次のことを意味する:第一に、包摂的で、科学的に独立して、政治的にインパクトのあるやり方で、最も優れた政策提言を形成し、活用するプロセスに注意を払うこと。第二に、ポスト・ワシントンのコンセンサスについて、多角的な分析レンズを用いながら、徐々に構築されつつある共同言語を土台とするために、関係機関、専門家、シンクタンクの間で長年にわたって培われてきた長続きするネットワークを大切にすること、第三に、グローバル・ガバナンスに対する「グローバルサウス」の提案が十分に理解され、対応されるように、G20とG7における収斂を補完することに焦点を当てた対応を展開することである。

参考文献

- RDCY(2016).G20とグローバル・ガバナンス, 重陽人民大学金融研究所.

- APPIHI(2022年)。G20におけるインドネシアの役割、BRIN

- Shome (2023).インドとG20開発アジェンダ、ケンブリッジ大学出版局、ニューデリー

- CEBRI(2024年)、G20ブラジル-拡大対話、ブラジル国際関係センター。

第2章 地球環境問題

政策提言 I 地球環境問題

・パリ協定上の温度目標を達成するための今世紀後半の全球カーボンニュートラルへの貢献を「グローバルな共通目標」として設定。

・1.5℃安定化、2050 年全球カーボンニュートラルを最優先する現下の動きを、伝統的先進国経路として整理。

・これに対して、温室効果ガス排出削減を、数ある国家的重要課題の1つとして、他の政策とのバランスの上に推進する戦略を、グローバルサウス多様性経路として整理。

本文

有馬 純 東京大学公共政策大学院特任教授

1. グローバル・コモン・ターゲット

地球温暖化問題に関するグローバル・コモン・ターゲットはSDG13「気候変動とその影響と戦うため、緊急な行動をとる(Take urgent action to combat climate change and its impacts)」である。その後、2015年に「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること、適応能力を向上させること、資金の流れを低排出で気候に強靱な発展に向けた道筋に適合させること等によって、気候変動の脅威への世界的な対応を強化すること」を目的とするパリ協定が採択されたことに伴い、同目標が地球温暖化問題に関するグローバル・コモン・ターゲットとなった。

しかし2021年のCOP26以降、「2℃~1.5℃」という幅をもつパリ協定の温度目標のうち、1.5℃目標がデファクトスタンダードとなり、今日に至っている。直近のCOP28においても「1.5℃目標を射程内に入れておく」ことを念頭にグローバルストックテイクの結論文書が採択された。

しかしCOPの結論文書をもって、グローバルノースとグローバルサウスが1.5℃安定化をグローバル・コモン・ターゲットとして同じテーブルにいるとは言い難い。それは気候変動に関するG7とG20のメッセージの違いに顕著に表れている。

2. 正統派経路

温暖化問題に関し、欧米が提唱する正統派経路の考え方は2023年6月のG7広島サミットの共同声明に凝縮されている。広島サミットコミュニケでは、気候危機に対応し、1.5℃目標を達成するため、2025年までに世界のGHG排出量をピークアウトし、2019年比で2030年までに43%、2035年までに60%削減することの緊急性が強調されている。その上で2030年NDC目標又は長期低排出発展戦略(LTS)が1.5℃、2050年までのネット・ゼロ目標に整合していない主要経済国に対し、2030年目標の再検討・強化、2050年までのネット・ゼロ目標へのコミットを要請している。更に遅くとも 2050年までにエネルギーシステムにおけるネットゼロを達成するために、排出削減対策が講じられていない化石燃料のフェーズアウトを加速し、2035年までに電力部門の完全又は大宗の脱炭素化を達成すべく、国内の排出削減対策が講じられていない石炭火力発電を最終的にはフェーズアウトするとしている。そして削減目標と同様、主要経済国を含むグローバルサウスにも同様の行動を要請している。

3. 多様性経路

これに対し、グローバルサウスの考え方は2023年9月のG20デリーサミットの共同声明に凝縮されている。G20サミットではG7サミットと異なり、温暖化問題を「気候危機」という文脈ではなく、「持続可能な未来のためのグリーン開発」という文脈でとらえ、G7サミットが強調した2025年ピークアウトについては、「温暖化を1.5℃に抑えるモデル化された世界全体の経路では、世界のGHG排出量は2025年までにピークアウトが必要とのIPCC第6次評価報告書の見解に留意する」との表現にとどめ、更に「全ての国においてこのタイムフレームでピークに達することを意味するものではなく、持続可能な開発、貧困撲滅の必要性及び衡平性、各国の異なる事情に沿って形成される」としてG7とのアプローチの違いを示している。またG7サミットが1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルと整合した形でのNDC、長期目標見直しを求めたのに対し、G20サミットでは「NDCをパリ協定の気温目標に整合させていない全ての国に対し、各国の異なる事情を考慮しつつ、必要に応じて、2030年目標を再検討・強化するよう要請する」として1.5℃目標を絶対視する立場をとらなかった。

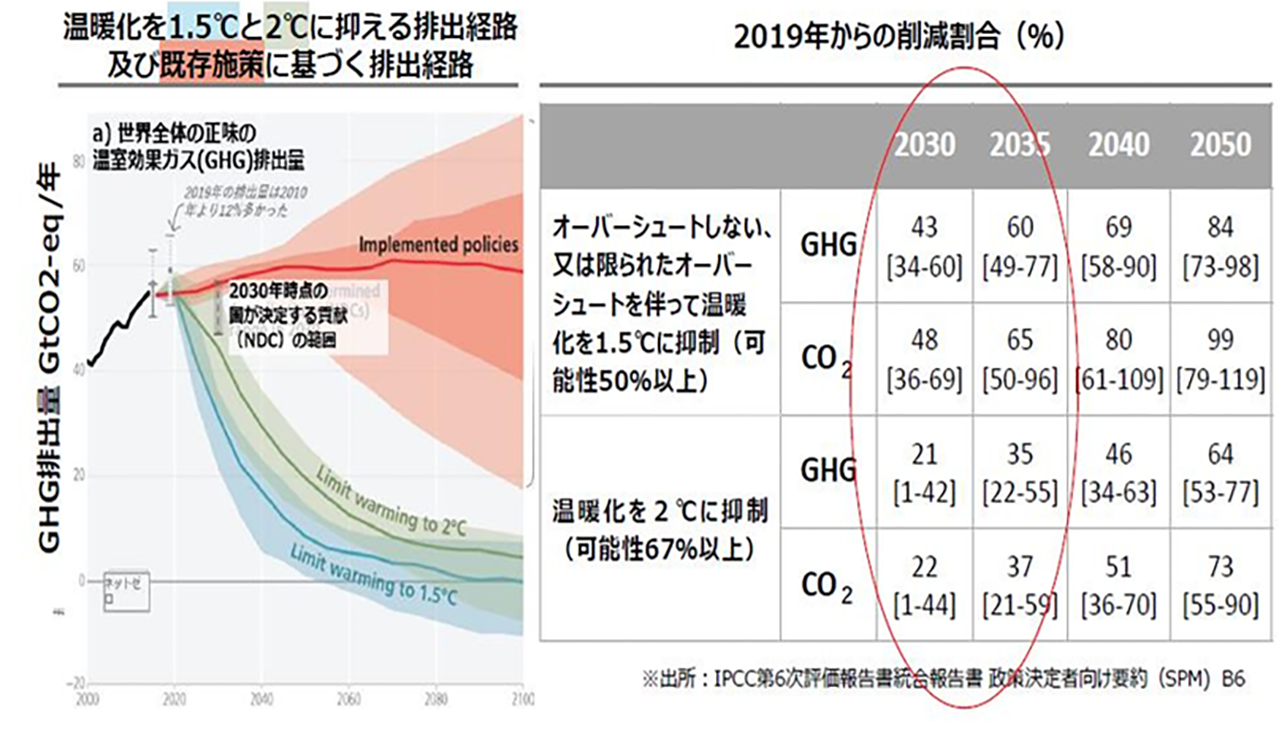

この違いは2℃目標で求められる削減経路と1.5℃目標で求められる削減経路が大きく異なることに起因する。IPCC第6次評価報告書では67%以上の確度で2℃目標を達成するためには世界のCO2排出量を2019年比で2030年までに22%、2035年までに37%削減することが必要とされている。他方、オーバーシュートをほとんど伴わずに1.5℃目標を達成するために求められる削減率は2030年までに48%、2035年までに65%と大幅に拡大する。

[図表1]

2023年までのエネルギーCO2削減実績と、1.5℃目標達成のために求められる今後の削減経路を示せば下図のとおりとなる。

[図表2]1.5℃目標達成のために必要な世界全体のCO2排出経路

1.5℃目標達成のために必要な世界全体のCO2排出経路

世界中がコロナに席捲された2020年時点でさえ、世界のCO2排出量は対前年比で5.5%しか削減されなかったが、1.5℃目標を実現するためには、2023年~30年に年率9.0%、2030-35年に年率7.6%で世界のCO2排出量を削減せねばならない。

先進国は1.5℃を前提に2030年までに排出量をほぼ半減し、2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目指しているが、上記のような排出削減経路が実現するには、先進国のみならずグローバルサウスの国々も温暖化防止を至高の目標として今から絶対量で排出量を削減させねばならない。

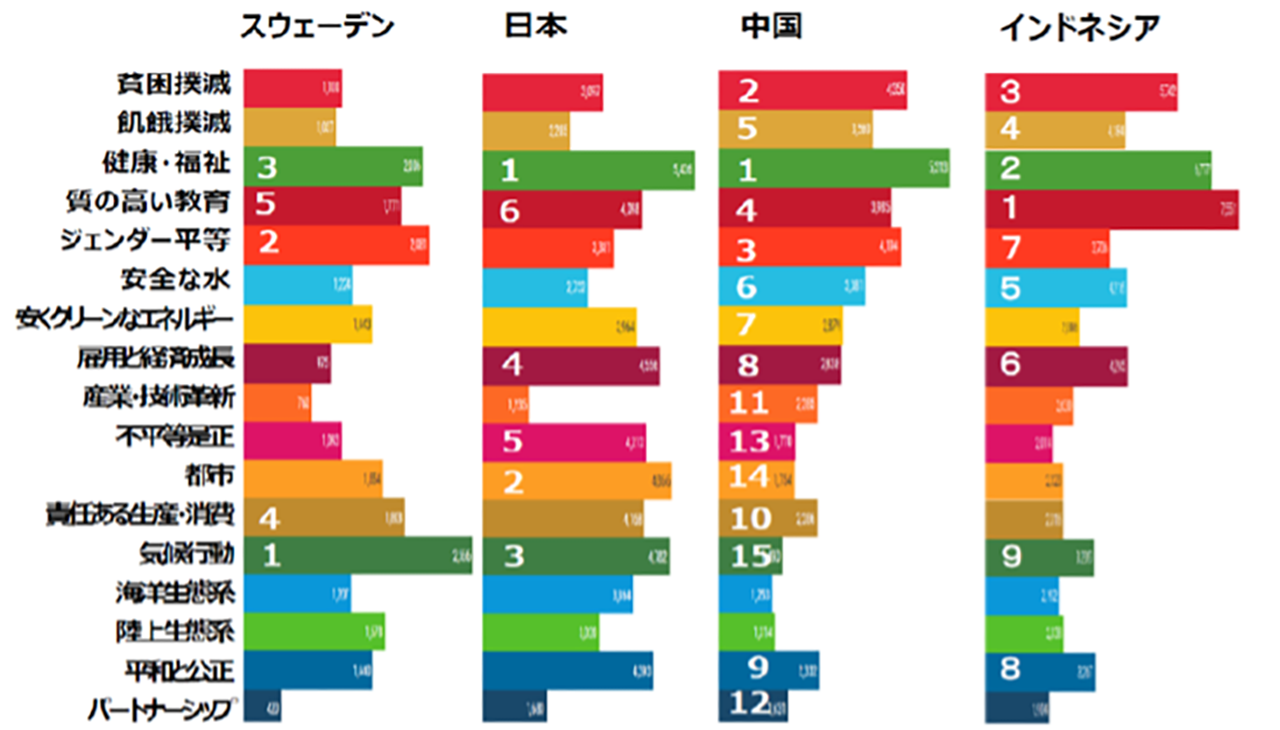

しかしグローバルサウスには飢餓撲滅、貧困撲滅、質の高い教育、保健衛生の充実、エネルギーアクセス、雇用機会の確保等の開発課題が山積しており、先進国と異なり、17のSDGsにおける温暖化防止の優先順位は高いものではない。

[図表3]

4. 多様性経路を実現するための政策

温暖化問題の解決のためにはグローバルノースとグローバルサウスの協力が不可欠である。しかし1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルを至高の目標とすれば、限られた炭素予算の取り分をめぐってグローバルノース対グローバルサウス、更にはグローバルサウス間での対立の先鋭化につながりかねない。また2050年全球カーボンニュートラルを出発点とし、各国、各地域のエネルギーの実情を無視して急速かつ非現実的なエネルギー転換を自国及び他国に強いることはエネルギーコストの上昇やカーボンリーケージを招き、政治的、経済的、社会的持続可能性がない(後述「グローバルサウス・エネルギー」参照)。

世界のCO2排出トレンド特に中国、インド等のグローバルサウスの動向をみれば、1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルを内容とする正統派経路が事実上破綻していることは明らかである。しかしそれが温暖化防止に向けた国際的努力の放棄につながってはならない。1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルを過度に絶対視するのではなく、グローバルサウスも賛同できる現実的な経路を追及すべきである。

もともとパリ協定第2条は「産業革命以降の温度上昇を2℃を十分に下回るものに抑え、1.5℃までに制限するために努力すること」を謳っており、第4条では「2条の気温目標を達しするため、今世紀後半にカーボンニュートラル(排出量と除去量のバランス)を達成する」ことが謳われているのであって1.5℃、2050年カーボンニュートラルが決め打ちされているわけではない。グローバルノースとグローバルサウスが共存できる現実的なグローバルターゲットは「パリ協定の目的に照らし、今世紀後半のできるだけ早期のタイミングで全球カーボンニュートラルを目指す」とするのが現実的である。

グローバルサウスの行動変容を起こすためには資金フローの大幅な拡大が不可欠であり、国際資金取引税(FTT)などの革新的資金メカニズムの検討が必要である。「先進国が野心的行動を要求→途上国は先進国の資金援助不足を非難→先進国は民間投資拡大のためには途上国の事業環境改善と主張→途上国は先進国の責任転嫁を非難」という負のループが続けば、温暖化問題の解決はできない。

加えて緩和にばかり力点が置かれている気候資金フローを適応にももっと振り向けるべきである。2016年~20年の気候資金フローのうち、緩和に振り向けられたのが全体の67%を占めるのに対し、適応については24%に過ぎない。緩和資金を通じた温室効果ガスの削減効果は地球全体に均霑してしまうため、緩和資金を使った国、企業においてその効果がすぐに実感できない。他方、適応については資金を投入した地域において適応能力が高まり、資金のベネフィットが実感しやすい。1.5℃、2050年カーボンニュートラルと整合的な全球的な温室効果ガスの削減が期待できず、温暖化による影響を受けるのもグローバルサウスの諸国に集中することから、適応策への注力はグローバルノースとグローバルサウスの対立緩和にも貢献するであろう。

政策提言 II エネルギー

・SDG7にある「全ての人に安価で十分なエネルギーの確保」を、「グローバルな共通目標」として設定。

・ 1.5℃目標、2050 年全球カーボンニュートラルを最優先する観点から、再エネ、省エネを重視し、化石燃料の役割に否定的な先進国主導の現下の国際的議論を、「伝統的先進国経路」として整理。

・これに対して、1.5℃目標、2050 年全球カーボンニュートラルを所与の前提とせず、経済発展段階、資源賦存状況等、各国固有の事情を踏まえ、化石燃料のクリーンな利用も含む多様な道筋を許容する戦略をグローバル・サウス多様性経路として整理。

本文

有馬 純 東京大学公共政策大学院特任教授

木村 繁 エネルギー特別顧問、東アジア・アセアン経済研究センター (ERIA)

久谷 一朗 一般財団法人日本エネルギー経済研究所資源・燃料・エネルギー安全保障ユニット担任研究理事

小林 良和 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 研究戦略ユニット兼 クリーンエネルギーユニット研究理事

1. グローバル・コモン・ターゲット

エネルギー分野におけるグローバル・コモン・ターゲットはSDG7「手ごろな価格で、信頼でき、持続可能で、近代的なエネルギーへのアクセスをすべての人に(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)」である。SDG7の下にはターゲット7.1~7.3と7.a, 7.bが設定されている 。

ターゲット7.1では「2030年までに世界全体で手ごろな価格で信頼でき、近代的なエネルギーサービスへのアクセスを確保する」とされており、化石燃料であるか否かを問わず、電力アクセスを改善することが最重要視されていることがうかがえる。ターゲット7.a では「2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率、高度でクリーンな化石燃料技術を含むクリーンエネルギーの研究・技術へのアクセスを容易にするための国際協力を強化し、エネルギーインフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する」とされている。COPにおける温暖化防止の議論では化石燃料の役割が排除される傾向が強いが、SDG7においてはエネルギーアクセス改善の方策として「化石燃料のクリーンな利用」が明確に位置付けられていることに注目すべきである。

事実、SDG7の達成の仕方は各国、各地域において大きく異なっている。例えば先進国においてSDG7は再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換を目指すものと解されるが、多くの途上国においては牛糞、メタン等の伝統的なバイオマスから近代的な電力への転換を意味する。2000年から2015年にかけて世界で新たに電力アクセスを得た約11億人のうち、69%は化石燃料火力、うち45%は石炭火力によって電力の恩恵を受けている。またSDG7の解釈は資源国,非資源国においても大きく異なる。SDG7がグローバルなコンセンサスとなったのは、幅広い道筋を許容するものであったからに他ならない。

問題は本来、各国、各地域の発展度合い、資源賦存状況等によって多様性を有すべきSDG7の進め方が、SDG13「気候変動とその影響と戦うため、緊急な行動をとる(Take urgent action to combat climate change and its impacts)」、更にはパリ協定の下で「1.5℃、2050年カーボンニュートラル」という特定の温度目標、期限付き削減目標を最優先し、SDG7の追求を当該目標の範囲内でしか認めないという傾向が強まっていることである。

現実にはSDG7とSDG13の間にはシナジーもトレードオフもある。今後とも人口、経済拡大が予想されるグローバルサウスのエネルギーミックスにおいて化石燃料が引き続き一定の役割を果たすことは自明であり、化石燃料を排除することはグローバルサウスのエネルギーアクセス、エネルギーコスト負担、エネルギー安全保障に悪影響を与える可能性がある。特に一人当たりGDPが先進国を下回るグローバルサウスにおいてエネルギーコストが手ごろなレベル(affordable)であることは死活的に重要である。数十年の耐用年数を残して石炭火力を廃止し、再エネ発電施設と蓄電池で代替することはエネルギーコストの追加負担を増すだけである。先進国においてすらエネルギーコストの上昇による国民生活、産業界への悪影響を防ぐため、様々な価格補助金が緊急避難的に導入されている。グローバルサウスにおいてエネルギーコスト上昇が国民の支持を得られないことは自明である。

近年、化石燃料を潤沢に使って国富を蓄積してきた先進国が1.5℃目標を最重要視する立場から途上国における化石燃料開発、化石燃料インフラ開発にブレーキをかける動きが顕在化している。これに対し、グローバルサウスからはダブルスタンダード、エコ植民地主義との批判が強まっており、国際協調を何よりも必要とする温暖化問題における南北対立を激化させている。

今、世界に求められていることは国際的なエネルギー転換、温暖化防止の議論を、方向性としての脱炭素化は共有しつつも、現実の国際政治経済情勢と各国の国情を踏まえ、現実的かつ多様なエネルギー転換経路、すなわち「One Goal, Various Pathways」を模索することである。

COP28においては「1.5℃目標を射程内におさめる」ことを旨としたグローバルストックテイクが行われ、エネルギー転換が重要なイシューとなった。パラグラフ28 においては、「1.5℃の経路に沿った温室効果ガス排出量の大幅かつ迅速かつ持続的な削減の必要性を認識し、締約国に対し、パリ協定およびそれぞれの国情、経路、アプローチを考慮した上で、各国が決定する形で、以下の世界的な取り組みに貢献するよう呼びかける」との柱書の下、「2030年までに世界全体で再生可能エネルギー容量を3倍にし、世界平均の年間エネルギー効率改善率を2倍に」、「削減対策を講じていない石炭発電の段階的縮小に向けた取り組みの加速」、「エネルギーシステムにおける化石燃料からの移行を、公正かつ秩序ある公平な方法で、この重要な10年間における行動を加速化」等の8つの行動が列挙された。エネルギー転換をめぐる議論では先進国と島嶼国が「化石燃料フェーズアウト」を強く主張する一方、資源国がこれに強く反発し、激しい対立を引き起こしたが、最終的に合意できた鍵は「1.5℃経路に沿った排出削減の必要性を認識」しつつも、具体的な行動は「それぞれの国情、経路、アプローチを考慮した上で各国が決定」することとされたからである。これは「One Goal. Various Pathways」の考え方と共通するものである。

しかし、One Goal を1.5℃、2050年カーボンニュートラルに限定し、そこからバックキャストしてしまうと経路の多様性が著しく限定されることになる。上述したような化石燃料上流投資や化石燃料発電を排除する議論も2050年カーボンニュートラルを絶対視することに起因する。

もともとパリ協定第2条は「産業革命以降の温度上昇を2℃を十分に下回るものに抑え、1.5℃までに制限するために努力すること」を謳っており、第4条では「第2条の気温目標を達しするため、今世紀後半にカーボンニュートラル(排出量と除去量のバランス)を達成する」ことが謳われているのであって1.5℃、2050年カーボンニュートラルが決め打ちされているわけではない。またOne Goal は「パリ協定の目的に照らし、今世紀後半のできるだけ早期のタイミングで全球カーボンニュートラルを達成することに貢献すること」とするのが現実的である。

2. 正統派経路

正統派経路の考え方は、国際エネルギー機関(IEA)が示すNet Zero Emissionシナリオ(NZE)に端的に表現されている。すなわち「1.5℃、2050年カーボンニュートラル」の実現を前提とし、実現に向けた手段では需要の電力化や省エネルギー、再生可能エネルギーを重視し、逆に化石燃料の利用を急減させる経路である。

需要の電力化という点では、NZEは2050年に世界の最終エネルギー消費の53%を電力化する将来像を描く。2022年の実績が20%であることや、現在の政策に実現可能性の評価を加えたStated Policyシナリオ(STEPS)では2050年の電力化率は30%であることと比較すると大きな飛躍であることが分かる。特に大きな変化を想定するのは自動車交通である。NZEの下では電気自動車が急拡大し、その結果自動車用石油需要は非常に小さくなる。

省エネルギーでは毎年3.3%の原単位改善(最終エネルギー消費/GDP (USD 2022, PPP))を見込む。STEPSでは、同じ期間の改善速度は毎年1.8%である。近年の実績では、東日本大震災後の強烈な危機意識の下で省エネに努めた日本でさえ、2010年から10年間の改善は年率2.4%であった。これらを踏まえれば、NZEが求める効率改善は相当に野心的と言える。

エネルギー供給では、太陽光と風力を柱とした再生可能エネルギーの非常に大きな伸びを想定する。問題は、現在主流の火力発電と比較して、特に太陽光発電は設備利用率が小さいことから莫大な初期投資と土地を必要とすることである。NZEでは、2022年実績との比較で2050年の世界の太陽光発電能力を24倍、風力を11倍にする。加えて、変動する発電出力を調整するための蓄電池などが必要であり、需要地と発電地のミスマッチを解消するための送電網強化も求められる。これら投資の総コストは2030年まで世界で毎年2.2兆ドルとなり、これはSTEPSの約1.6倍の規模である。

一方の化石燃料は、2030年より前に需要のピークを迎える。2022年との比較では、石油と天然ガスは2030年までに20%以上、石炭にいたっては45%も減る。グローバルサウスでは依然として石炭火力の新設が続いており、ガソリンや軽油を燃料とする自動車が大量に売れている。将来化石燃料需要が減るという変化の方向は正しいが、NZEが想定する変化の速度は現実と乖離しているのではないか。

こうした変化をエネルギーシステムに起こすためのツールとしては、強力な規制とともに、カーボンプライシングや炭素市場といった市場原理を活用した手法が採られることが多い。

3. 多様性経路

これに対し、多様性経路は「1.5℃、2050年カーボンニュートラル」を所与の前提としない。今後のエネルギー供給の在り方を考えていく上では、SDG7「手ごろな価格で、信頼でき、持続可能で、近代的なエネルギーへのアクセスをすべての人に(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)」とSDG13「気候変動とその影響と戦うため、緊急な行動をとる(Take urgent action to combat climate change and its impacts)」のバランスを考慮しながら、各国固有の事情に応じたエネルギーミックスの構成が許容されるべきとの考えに立つ。その中では、正統派経路で重視されている再生可能エネルギーだけではなく、省エネルギー、化石燃料とアンモニア、水素との混焼、CCS原子力などといった脱炭素化手段についても有力な選択肢となる。このため、多様性経路を追求する各国の排出経路の総和が1.5℃、2050年カーボンニュートラルと整合しないことも排除されない。

グローバルサウスは今後も高い経済成長が見込まれ、それに伴いエネルギー需要が引き続き増加することが予測されているが、経済成長を続けながらかつエネルギー需要を増加させない排出削減策としてまず挙げられるのが省エネルギーである。つまり、経済とエネルギー需要のDecoupling である。省エネルギーの推進には二つのやり方がある。一つはPassive Designの適用、もう一つはActive Designである。Passive Designは大きな省エネ投資を伴わない活動で、省エネを啓発するキャンペーンの実施、こまめなスイッチオフ、日除けの設置、自然光の利用などである。カンボディアではエネルギー省が省エネキャンペーンビデオを作成し、ゴールデンタイムに放映している。また、Passive Designのパンフレットを作成し、住民集会や学校で省エネレクチャーを実施することも大変有効である。経済成長に伴い所得も増加することから、家庭や事務所で家電製品が普及するので、グルーバルサウスではまずはPassive Designを適用し、Energy Conservationを進めることが肝要である。次に、Active Desingであるが、これはエネルギー消費効率の高い機械や家電の導入、ZEBやZEHの普及、断熱材の付置、二重窓の利用など、設備投資を伴う省エネ活動である。この活動を成功させるにはまず省エネ法(EEC Act)の制定が不可欠である。省エネ法で省エネ目標を設定し、この目標を達成するための様々な省エネ技術の導入を促していくわけである。また、ESCOの活用や省エネ機器導入のincentiveの制度設計も重要である。グルーバルサウスの中で比較的経済成長が進んでいる国々はActive Designの推進を、そうでない国はPassive Designをまず進めることが肝要である。

次に、石炭から天然ガスへの燃料転換も効果的かつ経済的にCO2排出削減を進めることができるオプションである。いうまでもなく、天然ガスは化石燃料であり、後述するCCSを用いない限り、CO2の排出をゼロにすることはできない。しかし、天然ガスは石炭と比較すれば燃焼時のCO2を大幅に削減することができ、また発電用途で用いる場合には、排熱を回収して利用するコンバインドサイクル方式を採用することで非常に効率的にエネルギーを利用することができる。石炭火力とは異なり、短時間で稼働させることができるのも大きな利点であり、今後再生可能エネルギーの利用が拡大する中で、その発電量の変動を吸収するためのバックアップ電源としても活用できる。さらに天然ガスは、燃焼時に発生する有害物質も非常に少ないため、石炭からの転換を進めることで、CO2排出削減だけではなく、大気汚染対策にもなる。石炭の天然ガスへの燃料転換は、最終的にCO2排出をゼロにすることはできないものの、確実にCO2排出の削減を実現することができるため、例えば現在電源構成において石炭火力への依存度が高いグローバルサウスの国にとっては、有力な排出削減策の一つといえる。

化石燃料を活用しながら排出削減を図るという観点では、既存の火力発電所に対する水素や水素の派生物(derivative)としてのアンモニアの混焼も有力なオプションである。水素やアンモニアは、化石燃料同様燃焼し、かつCO2を排出しないクリーンな燃料として注目されている。まずはこれらの燃料を火力発電への混焼用の燃料として利用することで(ガス火力には水素、石炭火力にはアンモニアを利用)、既存の火力発電のインフラを活用しながら発電部門の脱炭素化を進めることができ、将来的には水素専焼発電へとつなげることでゼロエミッションの火力発電を実現できる。現時点では、水素・アンモニアの生産やエネルギーとしての需要は商業ベースに至ってはいないが、官民挙げてさまざまな取り組みが実施されている。水素は多様な原料や製法で製造することができ、石炭やガスから生産される水素や水の電気分解で生産される水素及びバイオマス由来の水素などがあるが、CCSを付置した化石燃料由来の水素をブルー水素、再エネ電力を利用した電気分解由来の水素をグリーン水素と呼んでいる。現在の技術動向はこのブルー水素やグリーン水素の生産や輸送、消費に焦点を当てている。消費に関しては、上述のような発電用燃料としての利用や産業用ボイラーへの水素利用、自動車用燃料電池システム及びコジェネ用の定置型燃料電池システムの開発、民生部門の熱需要への水素利用などの技術開発が実施されている。現在では水素の生産コストが高く商業ベースでは利用されていないが、innovativeな技術開発、水素需要の拡大を通じて民間主導へ移行するものと期待されている。以上のことから、グローバルサウスとしてはまず水素に関する国際及び地域フォーラムに参加し、火力発電への混焼利用など先進国が取り組んでいる水素利用技術の開発動向をモニターすることが肝心である。水素利用がどの方向に向かおうとしているかを見極めるためである。次に、JCMなどの炭素クレジットメカニズムを介して先進国から水素プロジェクトを招聘し、水素の利用を進めることである。最終段階では、水素の生産者と消費者を繋ぐ水素サプライチェーン(バリューチェーン)を介して水素貿易に参加し、水素をクリーンな燃料として利用することが望まれる。

Carbon Capture and Storage (CCS) は、CO2を物理的に回収して地下の地層内に長期的に貯留する技術である。CCSは元々CO2を地下に圧入することで生産中の油田の生産性を向上させる手段(Enhanced Oil Recovery: EOR)としてアメリカや中東を中心に広く採用されてきたが、近年では豪州やノルウェーなどにおいて純粋にCO2を地下に貯留する事例もみられるようになってきている。CCSは多様な排出源に適用可能な汎用性の高い技術であるが、特に、高温度の熱が必要で電化による脱炭素化が難しく、エネルギー利用だけではなく製造プロセスからもCO2が排出されるような産業部門(製鉄・セメントなど)の脱炭素化を図るためには非常に有効な手段である。またCCSは、大気中のCO2を純減させる炭素除去(Carbon Dioxide Removal)を行う上でも重要な役割を果たす技術であり、排出削減が難しい残余排出量を相殺するためには不可欠な技術である。現在CCSが商用化されている国は米国やカナダ、豪州、ノルウェーなど先進国が多いが、それ以外のグローバルサウスではサウジアラビアやUAEなどの中東産油国における導入事例がある。アジアにおいては、マレーシアやインドネシアなどで国内ないしは海外から受け入れたCO2を自国内の枯渇ガス田や帯水層に貯留するプロジェクトが検討されており、それを実現するための法制度の整備も急ピッチで進められている。今後は、グローバルサウスとグローバルノースが、技術や資金、知見を持ちよって国境を越えたCCSを共同で実施し、その成果を分け合うことができれば、相互にとってメリットのある排出削減を行うことができる。今後のグローバルサウスにおける脱炭素化においても、CCSは有力な脱炭素化手段として考慮すべき技術である。

原子力も長期的にはグローバルサウスにおいて重要な役割を果たしうる。発電時にCO2を発生せず、再生可能エネルギーとは異なり安定した発電を行うことができ、かつ小さい面積の土地において大量の電力を供給できるという利点を持つ原子力発電は、今後エネルギー需要が大きく増加すると予想されているグローバルサウスにとっても魅力的なオプションである。近年では、小型の原子炉をモジュール形式で建設するSmall Modular Reactor (SMR) に関する検討が進められており、今後その導入が進むことでコストが低減すれば、グローバルサウスの国々にとっても、原子力発電の導入に向けた経済的なハードルが下がるだろう。特に島しょ部を抱える国々においては、現在、主としてdiesel oilを燃料とした発電設備が用いられているが、これらの設備は全般的に老朽化が進んでおり、エネルギー効率が悪く、燃料価格も地政学的リスクなどの事象により大きく変動する。また、燃料の軽油を各離島へ運搬するコストの削減も見込まれる。原子力発電、特にSMRは、そうした島しょ部における安定的な電力供給を実現するための有力なオプションとなる。原子力発電の導入においては、いうまでもなくその運転に関する安全性や使用済み燃料の取扱いなどについて非常に高い水準での管理体制が要求される。このため、導入コストが下がったからといってすべての国々にとって原子力発電の導入が可能になるわけではない。しかし、最近ではUAEにおいて原子力発電が導入され、実際に同国の発電部門の脱炭素化とエネルギー供給の安定化に大きく貢献しているという事例もあり、充分な体制が整備された国々においては原子力発電の導入も有力な脱炭素化オプションとなろう。

一方、再生可能エネルギーは、いうまでもなく脱炭素化の主役となるべきエネルギー源である。しかし多様性経路の中では、正統派経路における位置づけとは異なり、再生可能エネルギーは唯一無二の脱炭素化手段ではなく、あくまで各国の実情を踏まえた上で各国が選択すべき脱炭素化オプションの一つという位置づけとなる。例えば、南米地域におけるグローバルサウス諸国の中には、バイオマスを含めて恵まれた再生可能エネルギー資源を有する国が多く存在しており、これらの国々においては、正統派経路で想定されているような再生可能エネルギーによる化石燃料代替を主軸にした脱炭素化を進めていくことが合理的な選択肢となる、他方、アジア地域におけるグローバルサウス諸国の中には、国内に一定規模の再生可能エネルギー資源が存在するものの、人口が多くエネルギー需要の規模が大きく、そのエネルギー需要が今後さらに増加していくと予想されている国が多い。こうした国々では、もちろん今後再生可能エネルギーの導入を進めていくことが重要である一方、再エネのみによってカーボンニュートラルの実現は非常に困難であり、再エネ以外の脱炭素化手段も採用していかなければならない。再生可能エネルギーが果たすことができる役割はそれぞれの国によって大きく異なることを踏まえ、経済性や供給の安定性のバランスを考慮しながら再エネの導入を検討していくべきである。

4. 多様性経路実現のための施策

世界のエネルギー転換を考える上で量的に圧倒的な位置づけを占めるのはグローバルサウスである。上記で述べた多様性経路は正統派経路で重視される再エネや省エネを否定するものでは全くない。むしろグローバルサウスが掲げているエネルギー転換においても再エネ、省エネは中核的役割を占めている。したがって多様性経路においても省エネや再エネを強化するための施策は正当派経路と共通するものが中心となる。また多様性経路においてもカーボンプライシング、炭素市場の活用が進むこととなろう(Ⅰ.(3)「カーボンクレジット国際市場」参照)。

エネルギーはあらゆる国民生活や経済活動に不可欠な公共サービスであり、エネルギー転換にあたって、サステナビリティと併せ、3つのA(Availability, Accessibility, Affordability)を確保することが大前提である。特に多様性経路を追及するグローバルサウスにおいては温室効果ガス削減が至高の価値ではない。正統派経路と同様の施策が追求されるとしても、それがエネルギーコスト、ひいては国民生活、産業活動に与える影響についてはグローバルノースに比して格段に厳しくチェックされることとなろう。

正統派経路と多様性経路の最大の違いは前者がIEAのNZE2050に代表されるように全球2050年カーボンニュートラルを所与の目標とし、そこからバックキャストしてエネルギー転換経路を導くため、化石燃料技術や化石燃料開発に対する投資を排除する傾向が強いことである。2050年全球カーボンニュートラルを所与の前提とする正統派経路に従えば、石炭火力発電所は可及的速やかに運転停止をせねばならない。電力需要が急増しているアジア地域においてはプラント年齢の若い多くの石炭火力発電所を耐用年数を何十年も残したままで閉鎖せねばならないことになる。これはグローバルサウスの実情を考えれば到底現実的なオプションとは言えない。COP26において石炭火力の段階的廃止という議長国英国の案にインドが強く反対したのはそれが理由である。G7はJETP(Just Energy Transition Partnership)を通じてアジア地域の脱石炭の加速を支援するとしているが、JETPの支援額は膨大な石炭火力を中途で閉鎖するための追加的コストとは比較にならない。

多様性経路を実現するために第一に重要なのは2050年全球カーボンニュートラルからバックキャストしたエネルギーミックスをトップダウンで押し付けるのではなく、グローバルサウス諸国自身が、ERIA等の地域のシンクタンクとも協力しつつ、エネルギーの低炭素化、脱炭素化に向けたリアリティのあるロードマップを策定することである。こうしたロードマップは様々な各国の国情、資源賦存状況を踏まえた多様なものであるべきであり、化石燃料依存の見通し、カーボンフットプリントを下げるための方策(省エネルギー、石炭とアンモニアの混焼、天然ガスと水素の混焼、CCUS、原子力、再エネ等の非化石エネルギーの導入等)、クリーンエネルギー技術のコスト見通し、クリーンエネルギー技術に不可欠な重要鉱物の需給見通し、低炭素化・脱炭素化施策がエネルギーコストにもたらす影響等を定期的にレビューし、不断に見直しを行うべきである。

第二に多様性経路に必要な投資資金が手当てされるようトランジション・ファイナンスを整備することである。正当派経路においてはEUタクソノミーに代表されるように専ら省エネ、再エネ等のグリーン技術に資金フローを振り向け、化石燃料関連技術への資金をブロックする傾向があるが、欧州のような成熟市場の事例を、今後もエネルギー需要が急増するグローバルサウスにそのまま適用するのは不適切である。特にアジアの新興国・途上国では、電力の供給が旺盛な需要に追いつかないことに加え、稼働して間もない新しい火力発電所が多い。再エネ等へのリプレースメントを前倒しで図りつつも、既存の火力発電を稼働させながら、水素やCCUSなどを使ってGHG排出量を削減させる取り組みが必要である。またアジアでは電力消費度の高い製造業が多いが、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、化学などの高炭素集約型セクター分野を中心に、現時点では低コストで排出削減できる低炭素技術がまだ確立しておらず、大幅な投資や技術開発が必要になる。こうしたアジアさらにはグローバルサウスの実情を踏まえたエネルギー転換を金融面から支援することが不可欠である。そのためにはアジア各国の官民と投資家が、アジア固有の状況を理解しあい、協力しあっていく必要がある。同時に国際的な金融システムにおけるグローバルノースの規範設定力の高さに鑑み、世界の投資家や専門家とも議論を深めつつ、可能な分野で共通のアプローチを模索していくことも重要である。

第三に多様性経路の必要性、重要性についてグローバルサウス自身がCOPIEA等、マルチの場で積極的に発信すべきである。世界のエネルギー供給の8割が化石燃料に依存している一方、COP28では化石燃料フェーズアウトが強く主張される等、グローバルサウスにおけるエネルギ―の現実とCOPにおける議論とのギャップが拡大している。国際的にも影響力の強いIEAのWorld Energy Outlook においてNZE2050が進むべき道筋として推奨されていることも、国際的なエネルギー転換の議論において欧米主導の正統派経路を主流とする大きな要因になっている。こうした傾向は、多国間金融機関の融資方針等、欧米が強い規範設定力を有する国際金融システムにおいてグローバルサウスの経済発展に必要な化石燃料関連投資を阻害することにもつながっている。これは本章冒頭にも述べたようなグローバルサウスからのダブルスタンダード、エコ植民地主義批判にもつながり、南北対立を更に深刻化させることになりかねない。

こうした事態を防ぐためには、グローバルサウスがエネルギー転換を行うにあたって、各国の国情に照らした多様性経路に基づいて行うこと、それを支援するファイナンスが必要であることをCOPなどの国連会議、世銀、アジア開銀などの開発金融機関の理事会等において声をあげていくことが必要である。個別に声をあげるのみならず、グループとして発信していくことも意味が大きい。アジアゼロエミッション共同体(AZEC)は日本の技術、制度、ノウハウを活かし、アジアの脱炭素化に貢献し、技術標準や国際的なインフラ整備をアジア各国と共に主導することを目指すものであしており、現在、オーストラリア、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの11か国がパートナー国となっている。AZECの基本理念は「One Goal, Diverse Pathways」である。AZECは各国のロードマップ策定、トランジションファイナンスの推進を含め、様々な協力プロジェクトのプラットフォームであるが、アジア諸国の声を対外的に発信する機能も期待される。

最後に低廉で安定的なエネルギー供給の確保と地球温暖化防止を同時追求するためには、現在ある技術だけでは対応不可能であり、イノベーションを通じた革新的技術開発(水素、CCUS、次世代蓄電池、次世代原子力技術等)が不可欠であることを忘れてはならない。グローバルノースは革新的技術開発に対するR&D予算の増額等を通じて先導的な役割を果たすとともに、協力可能な分野についてはグローバルノース、グローバルサウスの有志国が技術開発、実証面で協力を行い、グローバルサウスにおける技術普及を支援していくべきである。

政策提言 III カーボンクレジット・ボランタリー市場の活性化

・世界全体としての温室効果ガス排出削減を、「グローバルな共通目標」として設定。

・国家の排出権取引に関するコンプライアンス市場の整備、及び世界共通枠組みによるボランタリー市場の整備を、伝統的先進国経路として整理。

・これに対して、監査制度の強化等による RECs(地域経済共同体)毎でのボランタリー市場の活性化を、グローバルサウス多様性経路として整理。

本文

前田 充浩 武蔵野大学客員教授

(1.及び2.は前節を踏襲)

3. 多様性経路

地球全体の温室効果ガス排出削減を推進するためには、地球社会のより多くの主体を、温室効果ガス排出削減に動員していくことが必要であると考える。そのための方法論の1つは、カーボンクレジット市場を活性化させることであると考えられる。

カーボンクレジット市場には、コンプライアンス市場とボランタリー市場の2種類が存在する。コンプライアンス市場は、2015年のパリ協定の下、各国で規定した “NDCs” (Nationally Determined Contribution(s)) の達成への貢献を目的として整備された市場であり、ボランタリー市場は、基準や規定は民間によって開発、運営されるものである。なお、シンガポールなどでは、ボランタリー市場は、炭素税への対応でも活用可能になっている。

ボランタリー市場の発展は、その市場にカーボンクレジットを売却しようとする主体の数を拡大することとなり、即ち現状おいては温室効果ガス排出削減に取り組んでいない主体を新たに取り組みに動員することにより、結果として地球全体における温室効果ガス排出削減に繋がることが期待される。

一方、市場の整備状況を見ると、コンプライアンス市場は、各国が政府としてコミットした義務を果たすためのものであるため、その市場については相当の整備が進んでいる。一方で、ボランタリー市場については、今後の制度整備の方法如何によって、大きな発展を期待することが出来るのではないかと考える。特に、今後各国において炭素税の動きが強まるとすれば、それへの対応のためにボランタリー市場の一層の活性化が期待されるようになると言える。

世界銀行によると、カーボンクレジット価格は下落している。“State and Trends of Carbon Pricing International Carbon Markets (worldbank.org)”によると、この下落に関する要因としては、カーボンクレジットの法的性質に関する曖昧さ、市場インフラストラクチャーにおける調和・相互運用性・監査の欠如等クレジットに関する金融・市場の信頼性に関する明確な指針の欠如であると考えられている。即ち現状では、不確実な投資環境による詐欺行為のリスク増大が市場拡大にとって主要な障害なっている。

このような問題を受けて、国際機関によるクレジットの法的性質を明確化や、規制の監督を改善する取り組みが最近行われ始めている。例えば、the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) はカーボンクレジットの法的性質を決定するためのガイドラインを作成し、the International Organization for Securities Commissionsはgood practicesを示した協議書を公表した。一方、これらの取り組みをベースにしたガイダンスはまだ最終化されておらず、各国の規制当局が採用する可能性は未定である。

問題の根幹は、カーボンクレジットに関する確固たるモニタリング制度が整備されていないことにあると考えられる。カーボンクレジットは「現状との比較によりその削減効果をクレジット化する」という性質から、その計測の方法論と策定後の管理において厳密な対応が求められる一方、モニタリング制度が未整備な状況では、カーボンクレジットを購入後にそのクレジットが無効になる可能性を排除できない。

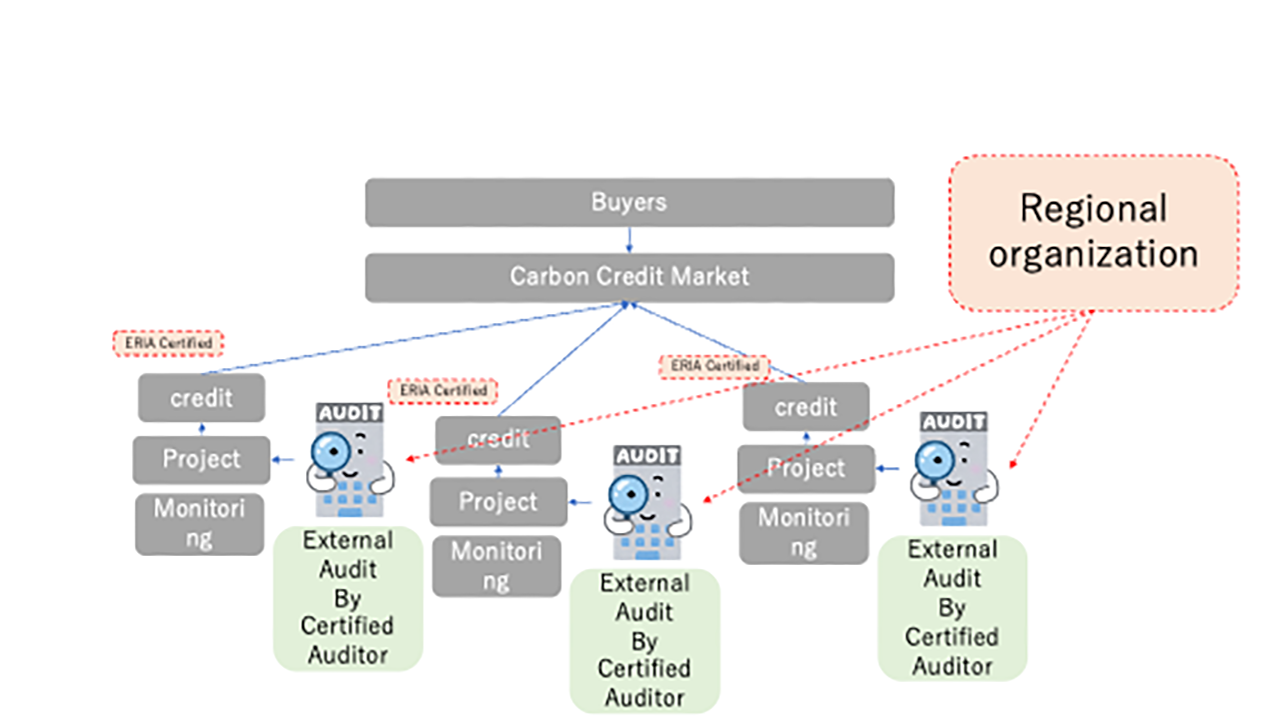

以上のような背景から、私達は、今日世界の各地域に存在する地域機構単位で、それら地域機構の特殊性に十分配慮した形での、カーボンクレジットに関する新たな監査制度を創設することにより、それら地域機構毎でのボランタリー市場の活性化を推進することを提言する。

4. 多様性経路実現のための政策

私達の提案は、[図表1]に示される。

[図表1]地域機構によるカーボンクレジット監査人の認証制度

(出典:筆者及び伊藤嘉起作成)

現状、カーボンクレジットについては、マーケットまたは認証機関が個別でそのプロジェクトの方法論を策定し、モニタリングを実施している。しかしながら、この現状の制度では、当初にカーボンクレジットとして認証された案件については、爾後の定期的なモニタリングが担保されておらず、このため、認証後数年間が経過した案件について、現時点においても正確にカーボンクレジットとして採用される保証がない。

このことから、地域機構という国際機関がカーボンクレジットの監査人を1年毎に認証する制度を設け、認証を受けた監査人が地域機構各国におけるカーボンクレジットを毎年確認し、その質を保証する制度を提案するものである。

これにより、ボランタリー市場の活性化がもたらされ、より多くの主体がカーボンクレジットの売却のために温室効果ガス排出削減への取り組みを開始し、結果として地球全体の温室効果ガス排出削減に貢献することが期待される。

政策提言IV 持続可能な開発に向けた多様な経路における集積の役割

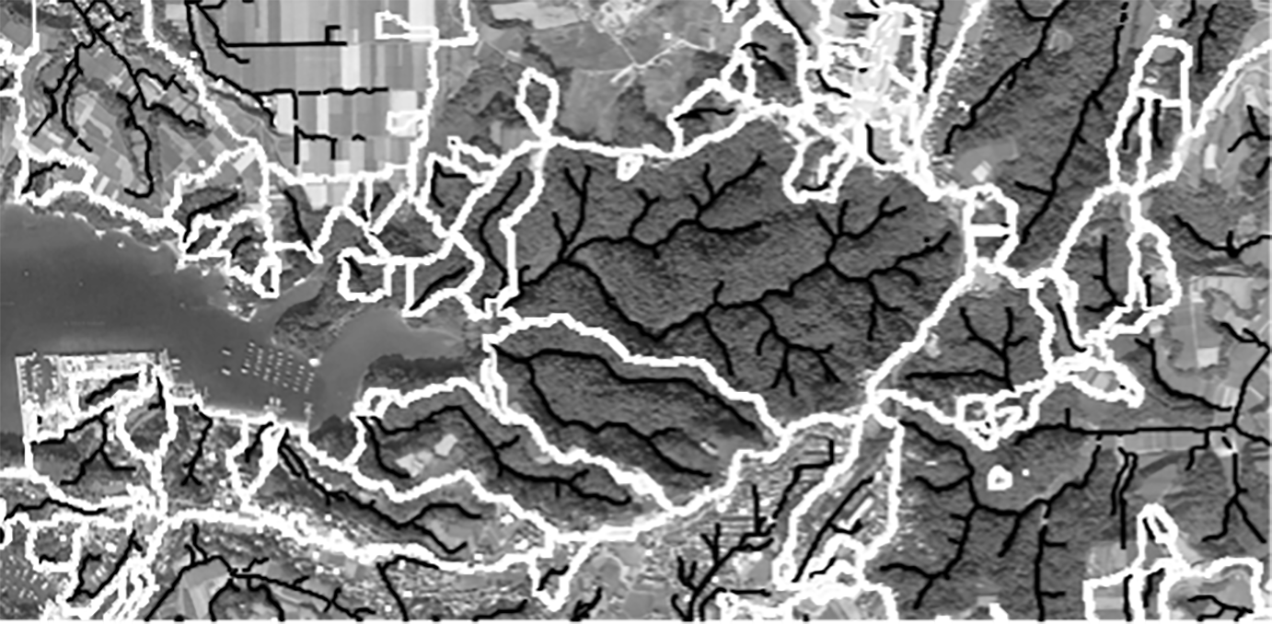

・ジオグラフィック・シミュレーション・モデルを活用し、地域開発の在り方を産業集積と環境負荷との関係を可視的に整理。

本文

ケオラ・スックニラン シニアエコノミストERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)

1. はじめに

マディソン・プロジェクト・データベース([1] )によると、世界の経済成長の加速は1820年頃から始まり、工業技術の普及と産業資本主義の台頭と重なることが明らかになった。世界の都市化率も同時期に急上昇した(Hoselitz, 1953; Davis, 1965; Kuznets, 1966)。クズネッツ(1966)の代表的な研究は、都市化と急速な工業化を明確に結びつけている。企業、労働者、インフラなど、経済活動が特定の地理的領域に集中すること、すなわち集積は、産業革命後の空前の経済成長において重要な役割を果たしている。経済活動の集積は、生産性、イノベーション、経済全体のパフォーマンスを押し上げる様々なメリットを生み出す。

一方、開発が環境に与える影響も産業革命とともに加速した(McNeill, 2000; Steffen et al., 2007; Crtzen, 2016)。Crutzen (2016)は、産業革命後の地球環境に対する人間の重大な影響を新しい地質学的時代として捉える「人新世」を提唱した。その一方で、産業革命は社会の不平等を大幅に拡大させた(Lindert et al., 1985; Williamson, 1985; Peketty, 2014)。先進国では、経済発展が進展した後、格差が減少する傾向があるものの、近年格差が反対に拡大をしている先進国もある(世界開発指数[2])。

アジェンダ2030は、2015年にすべての国連加盟国によって採択された世界的な行動計画であり、あまりに急速な発展が地球環境や社会を破壊しかねないという共通の懸念に応えるものである。アジェンダ2030の中核をなすのは17の持続可能な開発目標(SDGs)であり、グローバルなパートナーシップのもと、すべての先進国と開発途上国が行動を起こすための緊急の呼びかけである。

しかし、産業革命以前の世界に戻るという選択肢は、誰にとっても受け入れられそうにない。環境にやさしいがコストのかかる技術の導入が遅れていることは、経済、環境、社会のバランスをとることが、先進国であっても「言うは易く行うは難し」であることを示している。技術的・財政的資源が少ない途上国では、SDGsのハードルはさらに著しく高くなるはずである。

本章では、SDGs達成への多様な経路の可能性を探るため、集積に焦点を当てる。経済成長と都市化を含む集積の関係は、学術研究が進み、先進国では当局によって比較的よく対処されている。日本や西欧諸国は、公共支出によって地域的不平等に対処する一方で、特定の場所に経済活動を集中させることによって、国が集積効果を活用できる政策を採用した典型例である。しかしながら、環境への集積の影響ついては、さらなる研究が必要である。本章では、環境に対する集積効果の研究成果を検証し、持続可能な発展のための経路多様性の可能性の探求に貢献することを目的とする。

本章の構成は以下の通りである。「はじめに」に続いて、第2節では、集積が経済発展に及ぼす影響を要約する。第3節では、産業集積から生じる不平や対処に関する従来の政策の実践について論じる。本章の中心である第4節では、集積が環境に与える影響に関する学術的研究について論じ、持続可能な発展を達成するための方法として学際的アプローチを提案する。第5節は、政策提言で締めくくる。

2. 経済発展における集積の役割

Maddison Historical StatisticsやHistory Database of the Global Environment(HYDE)などの長期時系列データベースは、産業革命後に世界の一人当たり所得と都市化が急増したことを明確に示している。アジアの世界GDPシェアは、産業革命前には60%にも達していた(中曽、2015年)。しかし、アジアの人口は大きかったため、アジア諸国の一人当たりGDPはそれ以外の国と比べてそれほど高くなかったことに注意する必要がある。反対に、西欧諸国のGDPが上昇したのは、世界人口におけるシェアが急速に高まったからではなく、集積から生じる生産性の向上のためである(Hoselitz, 1953; Davis, 1965; Kuznets, 1966)。

経済発展における集積効果を説明しようとする試みは、経済学そのものと同じくらい古い。マーシャル(1920)は、集積効果として知識スピルオーバーの概念を導入した。ジェイコブ(1970)は、インプットの共有が都市においては有益であると主張した。ヘルスリーとストレンジ(1990)は、都市システムにおける資源配分を検討した。彼らは、労働者と企業のマッチング・プロセスから、労働市場に集積経済が存在すると結論づけた。この仮説は、いくつかの実証分析でも確認されている。例えば、Glaeserら(1992)は、密集地域は生産性と賃金が高い傾向にあることを明らかにした。Audretschら(1996)は、イノベーション活動の空間分布を調査し、知識がより重要な役割を果たす産業は、より集積の恩恵を受ける傾向があると論じた。空間経済学としても知られる新経済地理学は、集積や空間的な経済活動の偏在がもたらす成長効果を説明するための、統合的かつミクロな根拠に基づくアプローチを提供している(Krugman, 1996; Fujita et al., 1999; Duranton et al.)。

しかし、多くの要因、特に混雑と公害のために、集積経済には限界がある(Selden & Song, 1994; Henderson, 1996; Glaeser & Kahn, 2004; Anderson & Duranton, 2005; Broersma & Dijk, 2008; Duranton & Turner, 2012)。道路は、当初は成長を促進するかもしれないが、長期的には混雑やスプロールの拡大につながる可能性もある。集積による公害の証拠は、先進国全体で見つかっている。いくつかの研究は、集積経済の逓減的な特性を説明している。例えば、Glaeser and Gottlieb (2009)は、米国における集積と生産性の関係を検証している。著者らは、集積のプラスの効果を認めつつも、都市が大規模化し、混雑が進むにつれて、こうした効果が減少する可能性があることも指摘している。混雑と住宅価格の高騰というコストが集積のメリットを上回り、成長が鈍化するポイントが存在する可能性を示唆している。また、イークハウトは、大都市よりも小都市の方が成長が速い傾向にあることも明らかにしている。つまり、都市が大きくなるにつれて集積効果が弱まり、成長の鈍化につながる可能性があるということだ。

他方、Au and Henderson(2006)は、中国の多くの都市が移住制限のために規模が過小であり、その結果、所得が大きく減少していることを示唆している。Camagniら(2016)は、混雑、汚染、社会的不平等など、集積がもたらす負の影響を緩和するための持続可能な都市計画の重要性を強調している。著者らは、適切な管理が行われなければ、こうした課題は経済成長を妨げ、都市における生活の質を低下させると主張している。

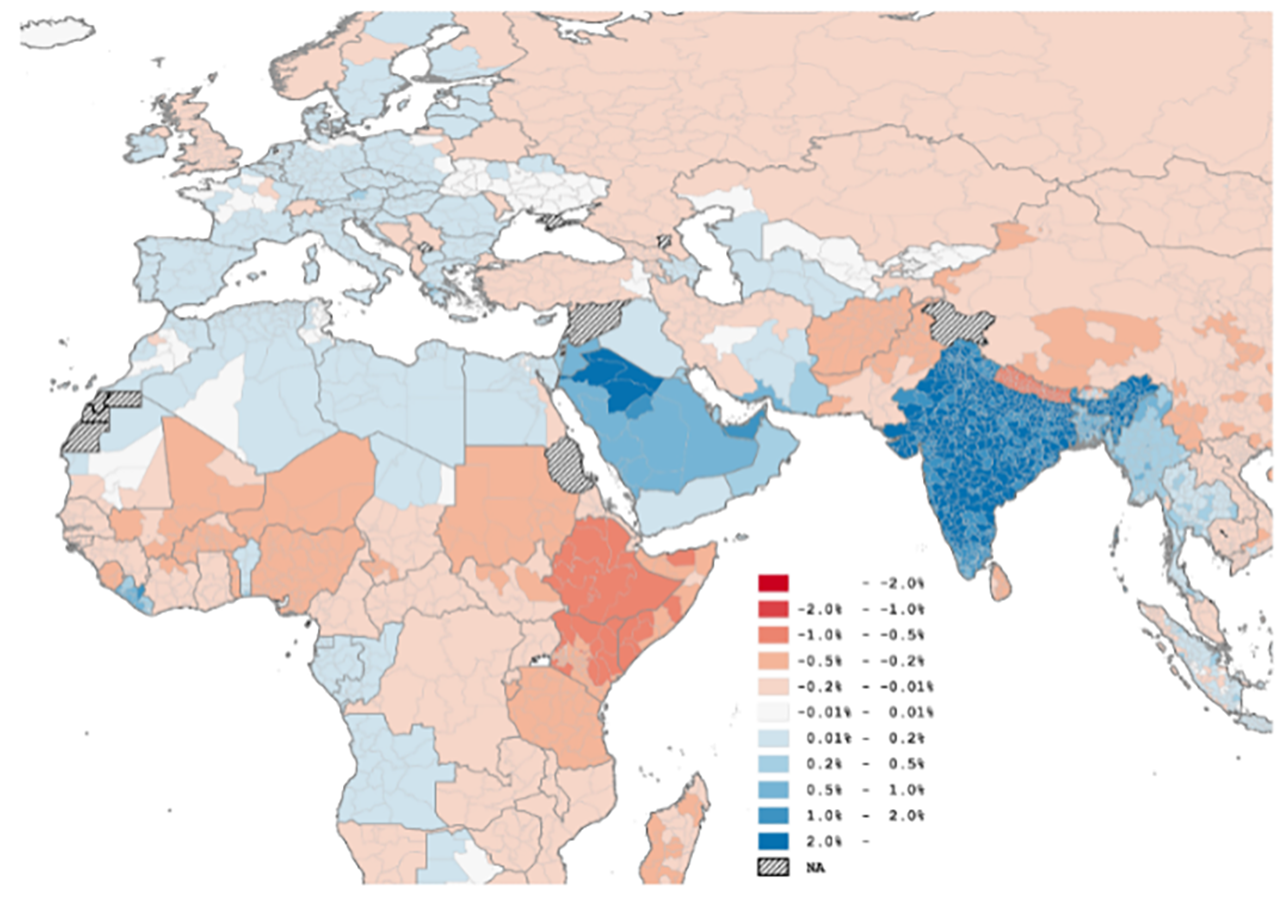

次に、集積は地域格差をもたらす(Myrdal, 1957; Krugman, 1991; Overman & Puga, 2010)。地域格差に対処するには、経済学を超えた論理が必要である。集積から生じる地域格差に対処するための研究と実践については、次節で述べる。ここでは、集積効果と地域格差から生じる成長もシミュレーション分析によって予測されていることを強調したい。集積効果に由来する成長と地域格差は、空間経済学の概念を実装したシミュレーション分析からも明らかである。IDE/ERIA-GSM(Institute of Developing Economies/ERIA Geographical Simulation Model)は、空間経済学の概念を実装し、政策立案者や実務家に提供する数少ないグローバル・モデルの一つである(熊谷他、2013;熊谷他、2021;熊谷他、2023)。IMEC(India-Middle East-Europe Economic Corridor)の最近のシミュレーションを図 1 に示す。IMECはBRI(一帯一路開発)に似た接続コンセプトだが、規模は小さく、アラブ首長国連邦やサウジアラビアなどの中東諸国を経由してインドと西ヨーロッパを結ぶ。図1は、一方では、提案されているプロジェクトに沿ったサブ・ナショナル地域は、より良いコネクティビティと集積経済により利益を得(青色)、より遠い地域は、ベースラインシナリオと比較して成長が小さくなるか、場合によってはマイナスになる(赤色)ことを示している。ベース・ライン・シナリオは、そもそも大幅な成長を前提としているため、赤色のサブナショナル地域であっても、現在よりはまだましであることに注意されたい。とはいえ、この結果は、地域的不平等に対処するためには、さらなる対策が必要であることを示唆している。

[図1]IMECの影響に関するシミュレーション分析の例

ソースIDE/ERIA-GSM

3. 産業集積による地域格差への対応

過密人口による混雑は集積に制限を課すが、それで自動的に地域格差が是正されるわけではない。以下は、集積の恩恵を受けながら地域格差を緩和するために先進国が行ってきたことである。

代表的なものとしては、EUの結束政策([3])がある。これは、低開発地域へのインフラ、人的資本、ビジネス支援への投資を通じて、EU域内の地域格差を是正することを目的とした取り組みである。結束政策は、雇用創出、企業競争力、経済成長、持続可能な開発、市民の生活の質の向上を支援するため、欧州連合内のすべての地域と都市を対象としている。2021年から2027年の間にこれらの目標を達成するために計上された資金は、3920億ユーロという途方もない額である。ドイツは再統一後に導入された「連帯協定」を結んでいる。この協定は、資源の公平な分配を確保し、遅れている地域の経済発展を支援するための、ドイツの州間の財政移転制度である[4] 。連帯盟約の財源は税金であり、2018年には約212億ドルであった。

日本では、中央政府が税収の一部を地方自治体に配分している。2021年の地方配分額は1200億ドル以上[5] 。また、地方分権、地方への投資、地場産業への支援を通じて地域格差に対処するための総合計画である「再生戦略」もある。日本では、納税額の一部を寄付することで、税金の控除とその自治体からのお礼の品を受け取ることができる。こうした寄付は2022年に60億ドルを突破した[6] 。

格差に対処する政策により、先進国の地域格差は一般的に発展途上国よりも小さい。例えば、一人当たりのGRDP(地域総生産)は、最も高い東京でも沖縄の約2倍に過ぎない。逆に、タイの76県の上位と下位の差は2021年には15倍以上になる[7] 。

地域格差に対処するための政策の有効性は、多くの要因に左右される。第一に、地域格差に取り組むには、持続的な政治的意志と長期的なコミットメントが必要である。第二に、経済成長と地域公平性の目標を両立させることは困難である。経済成長がなければ、地域格差に対処するための財源は確保できない。言い換えれば、集積が地域格差の原因であるとはいえ、そもそも集積による経済成長を実現しなければ解決には至らない。すべての地域が等しく貧しいという平等は、持続可能ではない。第三に、政策は、それぞれの地域特有のニーズや課題に合わせて調整されるべきである。

4. 自然利用の集積効果:学際的アプローチの必要性

現在、生産には自然の消費が必要である。鉱物、化石燃料、水、木材、農産物など、ほとんどすべての生産過程で自然からの原材料が必要となる。生産にはエネルギーが必要であり、それは化石燃料、水力発電、太陽放射などの天然資源から生成されることが多い。環境への集積効果を研究するには、経済活動における自然の効率的な利用を考慮しなければならない。しかし、経済学では一般に、集積による環境への影響は、集積による利益の減少にどう対処するかという文脈で検討される(第2節参照)。目的は、経済発展において環境をより効率的に利用することではない。したがって、経済・環境・社会のバランスをとりながら持続可能な発展を実現しようとする現在の試みとは異なる。

経済学的アプローチと自然科学の環境学とのもう一つの違いは、異なるルールに基づいて意思決定を行う人々の関与である。例えば、コンパクト・シティや高密度都市の推進派は、交通部門がGHG(温室効果ガス)の大部分を発生させ、その量も急増していることから、それが環境にやさしいと考えている(Gaigne et al.)。しかし、著者らは数理モデルを用いて、高密度化政策が物価、賃金、地代に影響を与えるため、企業や人々が場所を変える場合、企業や家計が利益と効用を再最適化するために場所を変えることが合理的であることを示した。その結果、輸送需要が増加し、温室効果ガスが増加する可能性があるとした。人々が政策にどのように反応するかといった心理的側面は、社会研究における分析の基本である。

以下の研究は、環境の持続可能な利用に焦点を当てたものである。SeldenとSong (1994)は、世界各国の一人当たりGDPと様々な大気汚染物質のパネル・データを用いて、工業化と集積化によって当初は汚染が増加するが、一定の所得水準に達すると減少する可能性があることを示し、環境クズネッツ曲線(EKC)の存在を確認した。Liuら(2007)は、中国・深圳の企業レベルのデータから、生産誘発の汚染物質はEKCの通りに推移するが、消費誘発の汚染物質はEKCの通りには推移しないと結論づけた。中国の282都市を対象としたHongら(2020)は、企業を誘致し集積を促進するために設けられた自治体税が、環境にマイナスの影響を与えていることを明らかにした。

大気汚染に加え、水資源も、集積の持続可能性におけるもう一つの大きな懸念事項である。Gleich (2003)は、都市化や集積による圧力など、需要の増大に直面する世界の淡水資源管理の課題について論じている。都市部における水不足に対処するため、節水、効率改善、持続可能な水管理の実践といった「ソフト・パス」の解決策を提唱している。グリム(Grimm)ら(2008年)は、水資源への影響を含め、都市化が生態系に与える影響を調査した。特に急成長している都市部では、集積によって水循環が変化し、水質汚染が進み、水不足に対する脆弱性が高まる可能性があると論じている。

同様に、マクドナルド(McDonald)ら(2011)は、都市化と気候変動が淡水資源に与える影響の増大に注目している。彼らは、都市部での集積は水需要の増加につながり、気候変動の影響と相まって、水不足と水資源への需要を増大させる可能性があると結論づけた。Baiら(2014)は、集積についてより将来を見据えた見解を示しており、中国の都市で持続可能な水利用を確保するために、革新的な水管理ソリューションと政策介入を呼びかけている。和田ら(2011, 2016)は、水文学モデルを用いて、世界の消費量を詳細にモデル化した。その結果、人口が多く、経済成長が著しく、灌漑農業が盛んな地域では水需要が高いことを示した。しかし、水ストレスは水需要の多い地域では必ずしも予測されない。むしろ、水ストレスの高い地域は、多くの場合、高い水需要、限られた水利用可能量、非効率的な水利用方法の組み合わせによって特徴付けられる。

これらの分析のほとんどに共通しているのは、そもそも集積を構成する企業や人々の相互作用の可能性をもっと考慮する必要があるということである。集積は、企業や個人が空間的な移転を決定する理由である。企業や個人の意思決定の背後にある論理を理解しなければ、将来消滅するかもしれない、あるいは存在しないかもしれない集積が環境に与える影響をリスクとして評価できない。人々が災害の起こりやすい地域に住み続けているという証拠は圧倒的である[8]。

経済モデリングの基礎は、利潤や効用など、何かを最大化しようとする企業や個人の探求を抽象化することにある。IDE-GSMのような空間経済モデルは、企業や個人の位置や空間上の移動を考慮する数少ないモデルの一つである。空間経済モデルをエネルギー・モデルや水文学モデルと組み合わせることは、持続可能性を検討するための重要な方法である。

最後に本章では、1980年代以降に産業集積が大きく進んだ地域のひとつであるASEAN(東南アジア諸国連合)の環境変化を取り上げる。

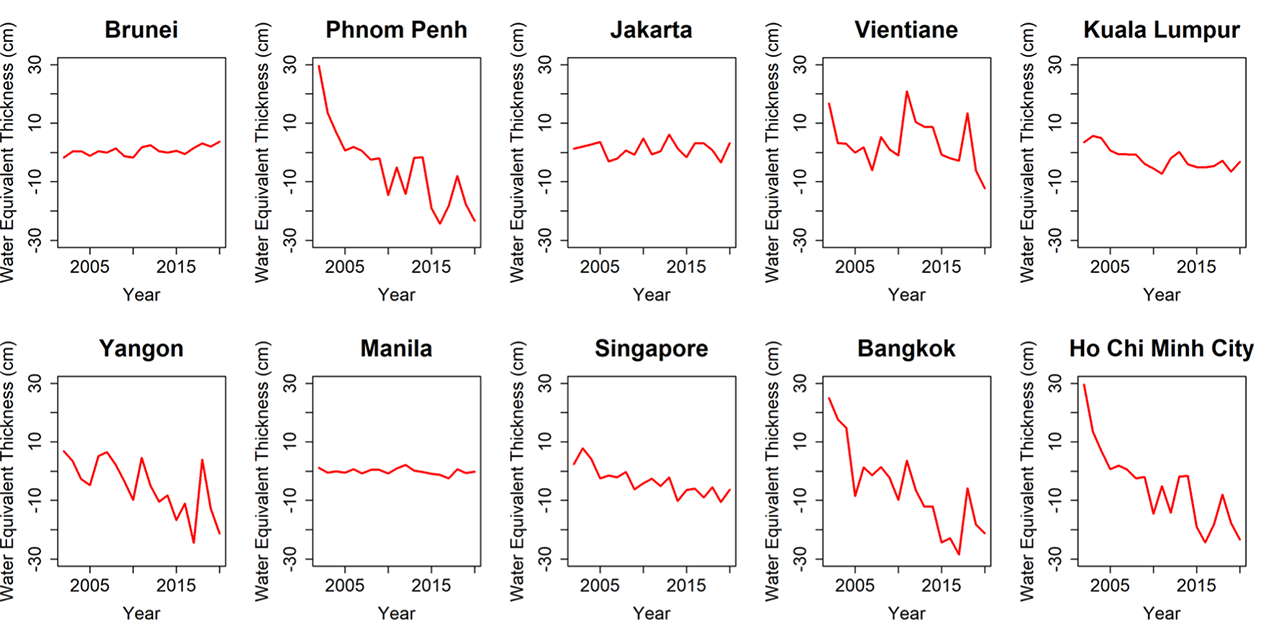

[図表2]ASEANの最大経済地域の年間平均水位

(出典GRACE Monthly Mass Grids Release 6.1 Version 3 – Global Mascons.)

図表2は、ASEAN(東南アジア諸国連合)加盟10カ国の人工衛星による水位観測の年平均値である。水位の変化は複雑な状況を示しており、さらなる調査が必要である。まず、ASEAN大陸の経済首都の水位は、2002年から2021年にかけて明確な減少傾向を示している。その減少幅は最も大きなプノンペン、バンコク、ホーチミン・シティでは約30cmから-20cmとなっている。ヤンゴンとビエンチャンは減少幅が小さく、20cmから-10cmで、変動が大きい。

一方、海上ASEANでは、正反対とは言わないまでも、状況は異なっている。ブルネイ、ジャカルタ、マニラの水位はわずかに上昇した。シンガポールとクアラルンプールの水位低下は明らかだが、その大きさはメコン地域の都市と比べるとかなり小さい。製造業の立地、主要な農業地域、気候変動による海面水位の影響などは、さらに詳細な調査が必要な重要な要因のひとつである。

5. 結びの言葉

都市部への経済活動の集中である集積は、産業革命以来、経済成長と発展の重要な原動力となってきた。集積は生産性、イノベーション、生活水準の向上を促進する。しかし、集積は地域間格差や環境問題などの課題も提示することを理解することが極めて重要である。集積は経済成長を促進する一方で、富の不平等な分配や天然資源への負担につながる可能性がある。こうした課題について知ることが、課題解決への第一歩となる。

政策立案者は、これらの課題に対処するために包括的なアプローチを採用する必要がある。経済成長、環境保護、社会的公平性を考慮し、持続可能でバランスの取れた発展を促進する政策でなければならない。グリーン・インフラへの投資、厳格な環境規制の実施、グリーン・テクノロジーのイノベーションの促進は、極めて重要なステップである。さらに、格差に対処し、集積の恩恵をより広く分かち合えるようにする上で、地域開発政策の強化が果たす影響力は、極めて重要である。経済成長と環境の持続可能性のバランスを達成するには、長期的なコミットメントと、すべての利害関係者の継続的な努力が必要である。

各分野の従来のアプローチでは、持続可能性への道筋を導き出すことはできないだろう。社会科学と自然科学の分野を超えた実践的な知恵の結集が強く求められている。

参考文献

- アンダーソン, S. T. & デュラントン, G. (2005).繁栄への道はあるのか?Review of Economics and Statistics, 87(2), 328-351.

- Au and Henderson (2006).「中国の都市は小さすぎるのか?Review of Economic Studies, 73(3), 549-576.

- Audretsch, D. B., & Feldman, M. P. (1996).研究開発スピルオーバーとイノベーションと生産の地理学。American Economic Review, 86(3), 630-640.

- Bai, X., Shi, P., & Liu, Y. (2014).China’s urban dream: Challenges of urban water security.Environmental Science & Technology, 48(2), 702-709.

- Baldwin, R. E., & Martin, P. (2004).Agglomeration and regional growth.地域・都市経済学ハンドブック(第4巻、2671-2711頁)。Elsevier.

- Broersma, L., & van Dijk, J. (2008).オランダ地域における多要素生産性の成長に対する混雑と集積の効果。Journal of Economic Geography, 8(3), 377-400.

- Camagni, R., Capello, R., & Caragliu, A. (2016).持続可能な都市政策と都市成長の課題:統合的アプローチ。Cities, 55, 123-131.

- Crutzen, P. J. (2016).人類の地質学Paul J. Crutzen: A pioneer on atmospheric chemistry and climate change in the Anthropocene, 211-215.

- デイヴィス、K. (1965).”人類の都市化”.Scientific American, 213(3), 40-53.

- Duranton, G., & Puga, D. (2004).都市集積経済のミクロ的基礎。地域・都市経済学ハンドブック(第4巻、2063-2117頁)。

- Duranton, G., & Turner, M. A. (2012).都市の成長と交通。Review of Economic Studies, 79(4), 1407-1440.

- Eeckhout, J. (2004).すべての)都市に対するジブラの法則。American Economic Review, 94(5), 1429-1451.

- Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. (1999).空間経済:The spatial economy: Cities, regions, and international trade.MIT Press.

- Gaigné, C., Riou, S., & Thisse, J. F. (2012).コンパクトシティは環境に優しいか?都市経済学雑誌, 72(2-3), 123-136.

- Grimm, N. B., Faeth, S. H., Golubiewski, N. E., Redman, C. L., Wu, J., Bai, X., & Briggs, J. M. (2008).地球変動と都市の生態学。Science, 319(5864), 756-760.

- Glaeser, E. L. (2011).都市の勝利:私たちの最も偉大な発明は、いかにして私たちをより豊かに、より賢く、より環境に優しく、より健康に、そしてより幸せにするのか。

- Glaeser, E. L., & Gottlieb, J. D. (2009).都市の富:米国における集積経済と空間均衡。Journal of Economic Literature, 47(4), 983-1028.

- Glaeser, E. L., & Kahn, M. E. (2004).スプロールと都市の成長。地域・都市経済学ハンドブック(第4巻、2481-2527頁)。

- Glaeser, E. L., Kallal, H. D., Scheinkman, J. A., & Shleifer, A. (1992).都市の成長。Journal of political economy, 100(6), 1126-1152.

- Gleick, P. H. (2003).世界の淡水資源:21世紀のソフトパス解決策。Science, 302(5650), 1524-1528.

- Helsley, R. W., & Strange, W. C. (1990).都市システムにおけるマッチングと集積経済。Regional Science and Urban Economics, 20(2), 189-212.

- Henderson, J. V. (1996).大気質規制の効果。The American Economic Review, 789-813.

- Hoselitz, B. F. (1953).「低開発国の経済成長における都市の役割」。The Journal of Political Economy, 61(3), 195-208.

- Hong, Y., Lyu, X., Chen, Y., & Li, W. (2020).産業集積の外部性、地方政府の競争と環境汚染:産業集積の外部性、地方政府の競争と環境汚染:中国の県レベルの都市からの証拠。クリーナー生産ジャーナル, 277, 123455.

- ジェイコブズ, J. (1970).都市の経済

- クズネッツ, S. (1966).現代の経済成長:経済成長の速度、構造、広がり.

- 米中貿易戦争がアジア経済に与える経済的影響-米中貿易戦争がアジア経済に与える影響-」.米中貿易戦争がアジア経済に与える経済的影響:IDE-GSMの応用分析。アジア経済統合研究, 3(2), 127-143.

- 熊谷晋一郎・早川和彦・磯野一彦・ケオラ・坪田一男 (2013).アジアにおける物流強化のための地理的シミュレーション分析.Economic Modelling, 34, 145-153.

- 林哲也・熊谷晋一・Das, S. B., Khadka, M. S., Isono, I., Keola, S., Tsubota, K., & Hayakawa, K. (2023).ネパールにおけるコネクティビティ向上の経済効果分析.アジア経済統合研究, 5(2), 145-166.

- Krugman, P. (1991).収穫逓増と経済地理学。Journal of Political Economy, 99(3), 483-499.

- Krugman, P. (1996).経済は空間の中でどのように組織されるか:A Survey of the New Economic Geography.Santa Fe Institute.

- Liu, X., Heilig, G. K., Chen, J., & Heino, M. (2007).中国初の経済特区である深圳における経済成長と環境の質の相互作用。Ecological Economics, 62(3-4), 559-570.

- Martin, P., & Ottaviano, G. I. (2001).成長と集積。International economic review, 42(4), 947-968.

- マーシャル, A. (2008).経済学の原理.Macmillan and Co.Ltd…1920.

- McDonald, R. I., Green, P., Balk, D., Fekete, B. M., Revenga, C., Todd, M., & Montgomery, M. (2011).都市の成長、気候変動、淡水の利用可能性。Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(15), 6312-6317.

- McNeill, J. R. (2000).太陽の下の新しい何か:20世紀世界の環境史.WW Norton & Company.

- Myrdal, G. (1957).経済理論と低開発地域.Duckworth.

- 中曽秀夫(2015).アジア経済:過去・現在・未来.Japan:日本銀行.

- Overman, H. G., & Puga, D. (2010).労働移動、貿易、地域失業。European Economic Review, 54(3), 388-402.

- Selden, T. M., & Song, D. (1994).環境品質と開発:大気汚染排出量にクズネッツ曲線は存在するか?Journal of Environmental Economics and Management, 27(2), 147-162.

- Steffen, W., Crutzen, P. J., & McNeill, J. R. (2007).人新世:人間は今、自然の偉大な力を圧倒しているのか。Ambio-Journal of Human Environment Research and Management, 36(8), 614-621.

- 和田康夫、Flörke, M.、花咲直紀、Eisner, S.、Fischer, G.、Tramberend, S.、…& Wiberg, D. (2015).21世紀の世界の水利用のモデル化:Water Futures and Solutions (WFaS) initiative and its approaches.Geoscientific Model Development Discussions, 8(8).

- Wada, Y., Van Beek, L. P. H., Viviroli, D., Dürr, H. H., Weingartner, R., & Bierkens, M. F. (2011).世界の月間水ストレス:2.水需要と水ストレスの深刻度。Water Resources Research, 47(7).

[1]https://www.rug.nl/ggdc/overview-databases/

[2] https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI